UNE SOCIÉTÉ BITERROISE AUX RACINES HAUT-SAÔNOISES :

LA SOCIÉTÉ FAMILIALE ABEL BRESSON,

DU NÉGOCE À LA FIRME INDUSTRIELLE (1839-1940)

La société biterroise Abel Bresson, spécialisée dans la fabrication des sirops et concentrés, a fermé ses portes en 1997. Convoité aussi par Teisseire, cet établisse- ment agroalimentaire, implanté à Béziers depuis soixante ans, est devenu en 1990 la propriété du groupe familial de vins et spiritueux Marie Brizard, via sa holding MB European Development. Cette société, qui emploie 57 personnes et qui propose une gamme complète de sirops, a réalisé en 1990 un résultat net de 4,2 millions de francs, pour un chiffre d’affaires de 100,6 millions (+ 15,5 % par rapport à 1989). Avec 7 % de parts de marché et 160 millions de litres de sirop commercialisés, la société Abel Bresson était la troisième marque nationale, derrière Teisseire et Berger1. À Béziers, la société Abel Bresson représentait beaucoup plus que l’image d’un site industriel ultramoderne spécialisé dans les sirops et certifié ISO 9002. Elle faisait partie de la culture biterroise car elle a accompagné l’économie locale dans ses mutations en se transformant au fil des années. En 1960, elle est la première à avoir lancé les sirops allégés en sucre avec sa marque Citronbress. Mais victime d’une stratégie de groupe et de la concentration de la distribution, elle disparaît du paysage biterrois après en avoir été l’un des fleurons. La fin du capitalisme familial de la société Abel Bresson peut se résumer aux propos tenus par Hubert Bresson, le dernier PDG de la société,

* abdelhak.el-mostain@u-bourgogne.fr

Docteur en histoire, enseignant en économie-gestion à l’IUT Le Creusot (université de Bourgogne), Abdelhak El Mostain est chercheur associé au laboratoire FEMTO-ST/ RECITS UMR 6174 CNRS, université Bourgogne Franche-Comté/UTBM. Son travail de recherche porte sur l’histoire économique et sociale et sur l’histoire des techniques com- me leviers de (re)dynamisation et de développement territorial. Il s’intéresse par ailleurs à l’évolution des stratégies d’entreprise, à la place de l’innovation dans cette évolution et aux processus de transmission du savoir et du savoir-faire dans le temps long.

lors d’un entretien que nous avons eu avec lui : « Il vaut mieux se vendre pendant que la société est en bonne santé. »

Si la société Abel Bresson représente soixante années d’histoire biterroise, elle incarne surtout plus d’un siècle d’histoire fougerollaise en Haute-Saône. À son apogée, à la fin du XIXe siècle, elle était un des leaders sur le marché national des apéritifs et digestifs2. Elle devint même le leader incontournable sur ce marché après l’acquisition en 1912 de son concurrent direct et leader sur le marché de l’absinthe, la prestigieuse maison Édouard Pernod3. La société Abel Bresson a vécu durant quatre générations représentées par quatre personnalités qui ont marqué, chacune à sa manière, l’his- toire de cette industrie familiale : Abel Bresson, le fondateur (1813-1878), et Hubert Bresson, le fils (1863-1940), ont accompagné la croissance et le développement de la société à Fougerolles4, en Haute-Saône, jusqu’au décès de ce dernier et le transfert du siège social à Béziers dans les locaux d’une célèbre enseigne biterroise spécialisée dans la fabrication du vermouth, l’Établissement Nugue-Richard. Au début des années 1940, la gestion de la société est confiée à Georges Bresson, qui représente la troisième géné- ration (1896-1979), suivi par son fils, Hubert Bresson junior, le dernier PDG de la société jusqu’à sa cession au groupe Marie Brizard durant les années 1990.

Notre étude s’intéresse à la vie de cette entreprise typiquement familiale installée à

Fougerolles durant les deux premières générations, avant le transfert de son siège social vers Béziers au début des années 1940. C’est la forme d’organisation la plus ancienne et la plus répandue dans le monde5, que nous retrouvons à toutes les époques6 et qui a long- temps eu mauvaise réputation chez certains historiens7 qui considèrent le capitalisme familial durant le XIXe et le début du XXe siècle comme rigide8 et parfois attaché à une mentalité routinière et archaïque9. Cette vision négative de la firme familiale connaît un développement qui aboutit à la fin du XXe siècle à une vision contraire, faisant d’elle un acteur indispensable dans la plupart des économies modernes10, avec une meilleure

e-Phaïstos, n° VIII-2, 2020.

p. 100-101.

réputation 11 et une culture d’entreprise favorisant sa croissance et sa pérennité12, et « s’il y eut bien des patrons préoccupés de leur seul enrichissement personnel, conservateurs, hostiles à la nouveauté […] beaucoup avaient le goût du risque et de l’innovation13 ».

Notre article s’inscrit dans l’histoire des entreprises14 déjà bien fournie, qui a long- temps privilégié les grandes entreprises au détriment des plus petites, trop largement sous-estimées15, et en particulier les PME familiales beaucoup plus répandues en France que dans les autres pays16. Il contribue aussi à enrichir l’histoire de la branche agro- alimentaire, notamment les alcools de bouche dont les spiritueux sont considérés, depuis le début des années 1870, comme un alcool « source de vice17 » et traités prio- ritairement sous l’angle social et sanitaire18 – contrairement au vin considéré comme

« nécessaire pour vivre19 » et rarement désigné sous le terme d’« alcool20 ». Hormis les travaux de recherche d’Hubert Bonin sur l’entreprise familiale Marie Brizard21 née au milieu du XVIIIe siècle, à la suite desquels s’inscrit notre article, dans les rares cas où le marché des alcools de bouche est évoqué et plus particulièrement le marché des spiritueux, seules les politiques de produit et de communication sont étudiées22 et les

Histoire, économie & société, vol. 31, n° 2, 2012, p. 5-27.

acteurs directs que sont les fabricants, à travers les stratégies de développement de leurs entreprises, ne sont évoqués que superficiellement.

À travers cette étude de cas, nous essayons de comprendre comment une entreprise familiale de Haute-Saône, la société Abel Bresson, a pu émerger et se développer entre 1839, année de sa fondation, et 1940, année du décès du fils du fondateur de l’entreprise et du transfert de son siège social à Béziers, qui coïncide avec l’instaura- tion du régime de Vichy et le durcissement des lois antialcooliques en France, dans un marché des alcools de bouche très concurrentiel, marqué par la confrontation entre les boissons fermentées représentées par le vin et les boissons distillées représentées par l’absinthe et ses assimilés.

Le malheur des uns, fait le bonheur des autres : le vin oui, l’alcool non !

Jusqu’au début des années 1870, le vin est le produit leader sur le marché des alcools de bouche. Il ne souffre d’aucune concurrence notable, mais, avec l’avènement du phylloxéra, un puceron qui ravage le vignoble français dès la fin des années 1860, les viticulteurs sont obligés de procéder à l’arrachage de leurs vignes. Ce fléaut cause la baisse de la production nationale de vin durant une vingtaine d’années. La production de vin atteint son plus bas niveau en 1889 avec 23,2 millions d’hectolitres23. Cette crise profite à d’autres types d’alcool comme l’alcool industriel bon marché issu principa- lement de la distillation des betteraves, qui remplace petit à petit l’alcool issu du vin entrant dans la fabrication de plusieurs apéritifs comme l’extrait d’absinthe.

Alors que moins d’un million d’hectolitres d’alcool pur sont produits en 1876, le volume double en 191324. En 1880, le prix du verre d’absinthe tombe à 10 centimes alors que le verre de vin est plus cher25, s’élevant à 20 centimes26. Cette crise viticole provoque un déplacement de la consommation vers les alcools forts. Le nombre de débits de boissons enregistre une augmentation de 32 % entre 1869 et 1913, celui des bouilleurs de cru s’accroît de 1 078 % entre les deux mêmes dates27, et les distillateurs professionnels voient leur nombre passer de 3 100 en 1876-1880 à plus de 24 038 en 190628. Ces croissances favorisées par une législation libérale, ainsi que par l’impact d’une publicité omniprésente et alléchante, drainent vers les apéritifs une nouvelle clientèle.

La crise viticole causée par les ravages du phylloxéra est accentuée par la guerre de 1870 qui ébranle la fierté française en attribuant cette défaite à l’ivrognerie29 et en particulier à l’alcool distillé dit « non hygiénique » responsable de « l’alcoolisme en période de déclin démographique et de rivalité franco-

Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 1983, p. 35-46.

allemande30 ». C’est le cas des alcools industriels, mais aussi des eaux-de-vie et de la liqueur d’absinthe qui devient l’ennemi à abattre. Au lendemain de la guerre de 1870, les premières ligues antialcooliques voient le jour au niveau associatif et politique. Vingt-trois ligues antialcooliques sont recensées en 190331. Ces ligues vont lutter contre les alcools distillés dits « non hygiéniques », responsables du « péril susceptible de menacer la société32 », tout en faisant directement ou indirectement la promotion du vin – comme en 1907 lorsque le quotidien Le Matin, soutien des viticulteurs et des ligues antialcooliques, organise une grande manifestation publique au Trocadéro réunis- sant près de 4 000 personnes, dont des personnalités scientifiques et politiques, avec un slogan : « Tous pour le vin, contre l’absinthe33. » Ces attaques appuyées des lobbies viticoles finissent par avoir la peau de la fée verte en 191534. En effet, le gouvernement décide, par décret datant du 7 janvier 1915, d’interdire la vente en gros et en détail ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs anisées. Le 16 mars 1915, le décret se transforme en loi d’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires.

C’est dans ce contexte hostile aux alcools distillés en général et à l’absinthe en

particulier qu’une firme familiale, l’établissement Abel Bresson, émerge et se déve- loppe dans une commune rurale de la Haute-Saône, Fougerolles, étroitement liée à la culture du cerisier et à son eau-de-cerise, connue sous l’appellation kirsch. C’est la seule eau-de-vie de fruits qui a réussi à obtenir une labélisation AOC en 201035. Il s’agit de la plus petite zone AOC en France avec 10 000 cerisiers produisant annuel- lement 500 tonnes de cerises et 35 000 litres d’eau-de-vie.

Abel Bresson, au-delà d’un label industriel, des valeurs cardinales

En 1839, à l’âge de 25 ans, Abel Bresson s’installe à Fougerolles en provenance de Langres (Haute-Marne) pour se lancer dans le négoce en eaux-de-vie en général et d’eau-de-cerise en particulier. Six ans plus tard, il fonde une famille, avec un premier mariage en 1845 duquel naît un enfant, Paul, en 1848. Quelques années plus tard, après le décès de son épouse, il se remarie avec une fille issue de la bourgeoisie locale, Marie Gabrielle Eugénie Daval. De ce deuxième mariage naît un deuxième garçon, Hubert, en 1863, qui succède à son père après le décès de ce dernier en 1878 et après une période de transition assurée par l’épouse du défunt, Marie, qui devient « héritière des traditions établies par son époux36 ». À l’instar

n° 0104 du 5 mai 2010.

des femmes qui ont joué un rôle dans le développement des entreprises37, Marie prend en charge la gestion de l’entreprise familiale et se résout à « laisser l’œuvre d’Abel Bresson sous la protection de ce nom qui lui servira comme d’égide38 » en attendant qu’Hubert Bresson, le fils cadet, soit apte et capable de prendre les rênes des affaires familiales. Néanmoins, elle confie à Paul, le fils aîné d’Abel Bresson, la gestion d’une distillerie installée par son père à Dijon, en Côte-d’Or, jusqu’à son décès en 1887. Une succession formalisée39 par un testament olographe rédigé et signé par Abel Bresson avant son décès40.

En effet, en 1888, à l’âge de 24 ans, Hubert Bresson se hisse à la tête des affaires familiales. En cette même année, il se marie avec Marie Thérèse de Montchenu, issue de la noblesse de la Drôme. Le rapprochement entre le monde des affaires et celui de la noblesse est fréquent au XIXe siècle, surtout dans son dernier tiers41. Dix enfants, cinq garçons et cinq filles, naissent dans ce foyer. La taille de la famille va stimuler son dynamisme entrepreneurial et « inciter l’industriel à développer son affaire42 » et à fonder ainsi autant d’usines qu’il a de fils. C’est une pratique que nous rencontrons dans l’Est de la France, en Alsace43, ainsi que dans le Nord, à Roubaix-Tourcoing, et que le sociologue Paul Descamps considère comme « une charge pour la famille roubaisienne [et] une dette envers les enfants44 ».

Hubert Bresson est un catholique républicain qui connaît une très courte carrière politique en dehors de la commune de Fougerolles, puisqu’il est conseiller général du canton de Faucogney-et-la-Mer, dans l’arrondissement de Lure, de 1889 à 1895. Il est l’un des fondateurs, en 1893, du premier syndicat patronal en Haute-Saône, le Syndicat des distillateurs du kirsch de la Haute-Saône45, qui a pour vocation la défense des intérêts des distillateurs locaux auprès des élus nationaux à Paris, la promotion du kirsch et de la liqueur d’absinthe et la dénonciation des boissons alcoo- lisées de mauvaise qualité, responsables, à ses yeux, de l’alcoolisme en France. Ce puissant syndicat se lance dans des démarches pour « enrayer et dissiper les mesures destructives ou aggravantes dont l’industrie de l’absinthe était menacée46 ». Il fait partie, au début du XXe siècle, du Syndicat central des distillateurs de France qui est à l’origine, en 1907, d’un Comité des absinthes installé à Paris et qui réunit les plus grands distillateurs d’absinthe sur le territoire français, dont les deux entreprises fougerollaises, les établissements Abel Bresson et Lemercier Frères.

« L’engagement dans la cité47 » est une pratique courante du patronat aux XIXe et XXe siècles48. La famille Bresson ne déroge pas à la règle. Elle est fortement impliquée dans la vie sociale locale. Marie Thérèse Bresson en est même une figure respectable. Elle fonde en 1889 un pensionnat pour jeunes filles et prend à sa charge les frais de fonctionnement de l’église de Fougerolles après la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905. Durant la Première Guerre mondiale, elle devient prési- dente de la Croix-Rouge locale49 et met à sa disposition son école pour accueillir et soigner les blessés de guerre50. Durant cette période, pour les besoins de l’État en alcool servant à la fabrication des explosifs51, Hubert Bresson fournit aux Poudreries de l’État, tous les ans, entre 2 et 4 millions de litres d’alcool52. La famille Bresson est tellement attachée à son territoire qu’elle associe dès la fin du XIXe siècle le logo de sa firme familiale au blason de la commune de Fougerolles. Il accompagne la vie de la société durant plusieurs générations jusqu’à sa disparition durant les années 1990. Au début de la Grande Guerre, la famille Bresson est à la tête d’une affaire floris- sante. Hubert Bresson est un entrepreneur « […] honorablement connu dans l’in- dustrie et la société de la région », c’est un « industriel propriétaire de plusieurs établissements, intéressé et administrateur de plusieurs industries régionales dont un certain nombre sont situées en Haute-Saône, en Côte-d’Or, dans les Vosges et dans le Territoire de Belfort53 ». Mais au sortir de la Grande Guerre, le patrimoine de la famille Bresson subit les effets de la guerre avec la baisse des quantités fabriquées destinées à la consommation de bouche et surtout les conséquences de l’interdiction de la fabrication et de la commercialisation de l’absinthe en 1915, mais supporte mieux cette crise que la plupart des distilleries pontissaliennes, qui ont fermé leurs portes54. Avec la libération du marché des alcools de bouche durant la période de l’entre-deux-guerres, la famille Bresson réussit à relancer ses activités et à dévelop- per son patrimoine jusqu’au décès d’Hubert Bresson, en 1940, qui laisse derrière lui une fortune familiale estimée à 26 859 049 francs55 et une grande famille qui raffer- mit sa noblesse par les mariages des enfants avec des descendants de la noblesse française (de Chassy de la Nièvre, de Borde de Saône-et-Loire, de Boissieu de Lyon et de Vendegies du Nord), une pratique courante aux XIXe et XXe siècles chez de

nombreux patrons « soucieux d’assurer les arrières de leur firme » en accompagnant le dynamisme industriel de leur entreprise par un dynamisme familial56.

Du négoce à la distillation industrielle

La société Abel Bresson connaît deux phases de croissance. La première phase débute avec le fondateur, Abel Bresson, dont les préoccupations principales sont l’an- crage de son entreprise dans son territoire, la maîtrise de toute la filière alcool et le développement de la dimension industrielle au niveau local et national. La deuxième phase commence après le décès du fondateur, en 1878. Elle se prolonge jusqu’en 1920. Cette phase est assurée par le successeur, Hubert Bresson, qui, tout en main- tenant les stratégies de croissance initiées par son père, opte pour une double crois- sance, interne et externe, et pour une transformation de la société de personnes en société anonyme.

En effet, Abel Bresson est considéré comme le précurseur de la distillation industrielle dans l’Est de la France57. Son installation remonte à son association en 183958 avec Charles Roblin, un notable local, via une société en nom collectif sous le nom de « Commerce Bresson et Roblin », spécialisée dans le commerce des eaux-de-vie. Pendant l’exercice de son activité de négoce dans le cadre de son association avec son partenaire fougerollais, Abel Bresson continue à acquérir des compétences dans le domaine de la distillation en travaillant dans des distilleries à Dijon, en Côte-d’Or, et dans une maison à Conflans-sur-Lanterne59, en Haute- Saône, qu’il quitte définitivement en 1845 pour s’établir à Fougerolles, afin d’y introduire la distillation industrielle et y fabriquer des eaux-de-vie comme le kirsch et de l’absinthe. Dans la nouvelle société, Charles Roblin apporte les fonds et Abel Bresson « l’esprit d’entreprise, l’imagination fertile, la ténacité et l’entregent60 ». Cet esprit d’entreprise s’entend ici comme un « ensemble empirique de vitalité entrepreneuriale61 » en étant à l’affût des innovations techniques qu’il adopte très rapidement. Sa distillerie, dont il assume bientôt seul la responsabilité, devient vite la plus importante de la région.

Dès 1848, année où il se sépare de son associé, Abel Bresson équipe sa distillerie

de Fougerolles d’une chaudière à vapeur, l’une des premières à Fougerolles dans le domaine de la distillation, et diversifie assez vite sa production. Ce premier investisse- ment sera suivi par quatre autres, en 1856, 1860 et en 1863. Après son décès en 1878, son fils, Hubert Bresson, investit dans une nouvelle chaudière à vapeur de marque

Scheidecker et Kohl, en 1909. Le mélange de trois-six62 et de kirsch n’est cependant qu’un des éléments de sa panoplie commerciale. La fortune d’Abel Bresson se fonde sur d’autres produits, principalement l’absinthe. Il invente aussi un produit baptisé

« Bressonide », titrant 67°, et qui a le goût et la couleur de l’absinthe sans en être. Ce produit est destiné à remplacer la liqueur d’absinthe qui est, depuis le début des années 1870, dans le viseur des pouvoirs publics comme des lobbys antialcooliques et viticoles. C’est la plus ancienne liqueur anisée répertoriée dans l’Est de la France. Elle est l’ancêtre des actuels pastis qui ont bénéficié d’un transfert de savoir-faire durant le dernier quart du XIXe siècle63, grâce à des entrepôts de distribution et des unités de production installés dans le Sud de la France par plusieurs distillateurs fougerollais, avec à leur tête les distilleries Abel Bresson à Beaucaire et à Béziers et les fils Peureux à Marseille, avec la marque « Un Peureux » qui y est bien connue64.

Figure 1 – « La Bressonide », la plus ancienne liqueur anisée répertoriée dans l’Est de la France. Archives de l’Écomusée du pays de la cerise, Fougerolles-Saint-Valbert (d’après des papiers à en-tête de l’Établissement Abel Bresson des années 1870).

L’adaptation des entreprises familiales à leur marché revêt diverses formes : « le perfectionnement continue des techniques », « la maîtrise des coûts », « la diversifica- tion des produits » et « le contrôle des approvisionnements en matières premières »65. Afin de ne pas dépendre de leurs fournisseurs en alcool neutre entrant dans le procédé de fabrication de ses produits, dont l’absinthe, Abel Bresson père et Hubert Bresson

fils investissent massivement dans des firmes et dans des procédés de fabrication performants qui leur permettent de contrôler la filière alcool. Ainsi, une première distillerie est acquise à Dijon66 et modernisée avec l’installation du procédé de distil- lation à vapeur67, puis une deuxième à Genlis. Ces deux distilleries sont spécialisées dans la fabrication d’alcool neutre à base de betteraves dont une partie est vendue à des grossistes industriels, négociants et distillateurs et l’autre partie acheminée vers Fougerolles pour être utilisée comme alcool de macération dans la fabrication des liqueurs et des boissons alcoolisées comme l’absinthe. La distillerie de Dijon, achetée en 1858, bénéficie en même temps d’une stratégie de diversification et de standardi- sation de la production. On y fabrique tous les produits transformés à Fougerolles et en particulier le kirsch, l’extrait d’absinthe et la liqueur anisée Bressonide.

Suite au succès de ces deux distilleries en Côte-d’Or, deux autres unités de production sont acquises non loin de Dijon : une à Bretennières et une autre à Longeault. En 1906, toutes ces distilleries sont réunies en une seule société sous la dénomination « Société anonyme des distilleries de la Côte d’Or », dont le siège social est fixé à Genlis. Hormis la distillerie de Dijon, les trois autres fonc- tionnent jusqu’à la fin des années 1920 et cessent leur activité après la crise de 1929. L’emplacement géographique de ces distilleries est un atout pour la maison Bresson car elles sont proches du canal de Bourgogne et elles sont surtout placées sur la ligne ferroviaire Dijon-Belfort. Ces deux voies de communication facilitent les échanges entre les différentes firmes familiales appartenant à la famille Bresson et permettent notamment d’étendre la zone de chalandise. La commune de Genlis se trouve à 20 kilomètres du port de Saint-Jean-de-Losne. Ce dernier se situe au carrefour entre trois grandes voies de transport fluvial : la Saône, vers le Rhône et la Méditerranée, le canal de Bourgogne, vers la Seine et le bassin parisien, et enfin, le canal Rhin-Rhône, vers le Rhin et l’Europe du Nord et de l’Est.

L’arrivée du rail à Fougerolles en 1881 accentue les échanges entre la maison

mère à Fougerolles et les distilleries installées en Côte-d’Or et donne une nouvelle dimension à l’industrie de la distillation des alcools de bouche à Fougerolles. En 1900, la gare de Fougerolles expédie jusqu’à 320 hectolitres de spiritueux par jour68. La maison Bresson, à elle seule, charge 230 hectolitres par jour et l’absinthe compte pour plus de la moitié des expéditions. La plupart des distilleries fougerol- laises font même du chemin de fer un argument commercial pour se différencier de la concurrence. Certaines distilleries vont plus loin en se reliant directement au rail, comme l’Établissement Lemercier Frères qui conclut, dès 1892, un contrat avec la Société nationale des chemins de fer prévoyant la construction d’un embranche- ment reliant directement la distillerie à l’entrepôt de marchandises de la gare de Fougerolles69. L’Établissement Abel Bresson l’intègre aussi dans ses documents

commerciaux et administratifs. On y voit clairement l’unité de production côtoyer la gare de Fougerolles.

Dès le début du XXe siècle, en plus de sa stratégie de croissance externe, Hubert Bresson investit dans la création, sur le territoire national, de plusieurs entrepôts et de succursales de production équipées de trois procédés de distillation, à feu nu, au bain-marie et à la vapeur. Ainsi, une première usine est créée, en 1905, à Ivry-Port dans la région parisienne et une deuxième, en 1906, à Beaucaire70, dans le Gard. Ces stratégies de croissance font de la société Abel Bresson l’un des leaders sur le marché des apéritifs et digestifs en France. En 1912, elle devient même le leader incontour- nable grâce à l’acquisition d’un des fleurons de l’industrie des alcools de bouche, l’enseigne Édouard Pernod, spécialisée dans la fabrication de l’absinthe suisse avec ses deux usines installées à Couvet en Suisse et à Pontarlier en France. Cette acqui- sition est facilitée par l’interdiction de l’absinthe en Suisse en 1910. Le rachat de l’Établissement Édouard Pernod est un investissement stratégique à long terme pour asseoir sa notoriété au niveau national et surtout international. L’objectif est de s’arroger l’exclusivité dans l’utilisation du vocable « Édouard Pernod » pour ses absinthes en France et à l’étranger, sauf que dans cette approche, la maison Bresson n’a pas anticipé la future interdiction de l’absinthe en France en 1915. Cette stratégie de croissance est imitée par une autre distillerie fougerollaise toujours en activité, l’Établissement Auguste Peureux, qui s’installe à Saint-Denis en 1912 et à Marseille au début des années 192071.

À la veille de la Grande Guerre, avec l’émergence d’une société urbaine de consom-

mation72 que François Caron appelle « l’invention d’un modèle de consommation73 », la famille Bresson est à la tête d’une entreprise attractive de notoriété nationale grâce à une stratégie différente des distillateurs concurrents installés à Pontarlier, le berceau de l’absinthe en France74, et qui eux ont opté pour une stratégie mono-produit75. À l’instar de la maison girondine Marie Brizard76, la société Abel Bresson choisit une diversification de ses produits autour de son produit phare, l’absinthe. Elle fait partie des quelques PME alimentaires (18 %) qui commercialisent des marques nationales77. Son absinthe est commercialisée principalement sous cinq marques : tout d’abord, l’ab- sinthe Abel Bresson, une des marques leaders en France et en Algérie, qui bénéficie d’un appui publicitaire important et du « sponsoring » durant plusieurs années d’un

Vingtième siècle, n° 47, juillet-septembre 1995, p. 42-57.

tournoi de football algérien et qui porte son nom, la « Coupe Abel Bresson78 ». Cette marque est commercialisée aussi en Autriche et en Allemagne. Ensuite, l’absinthe Pierrot, dite « absinthe des artistes », probablement une concession de l’Établissement

H. Corbrion installé dans la région parisienne ; les absinthes La Royale et Primia, deux marques déposées en 1909 et destinées exclusivement au marché parisien ; et enfin la célèbre marque internationale Édouard Pernod, acquise en 1912. À ces marques, il faut ajouter l’absinthe vendue sans marque à des intermédiaires qui la commercialisent sous leurs propres marques, comme celles fabriquées pour la fruiterie parisienne Hachette et Bernard79 et pour la société des Entrepôts généraux Rivoire de Marseille, qui met en vente cette absinthe sur les marchés algérien et tunisien80.

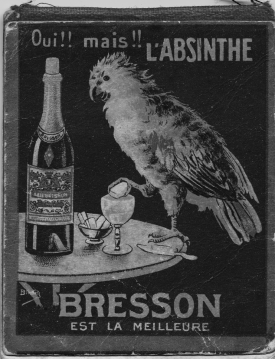

Figure 2 – Affiche « Oui !! mais !! l’absinthe Bresson est la meilleure » Archives de l’Écomusée du pays de la cerise, Fougerolles-Saint-Valbert

Durant la belle époque de l’absinthe81 (1870-1915), la marque s’impose comme un symbole de qualité et de singularité pour se distinguer de la concurrence. En 1908, on comptabilise plus de 6 500 marques déposées d’absinthe82. En plus des marques- produits, les producteurs se servent de leur nom d’enseigne comme « marque

ombrelle » qui utilise l’entreprise comme marque-caution et chapeaute d’autres produits de marques dérivées, à l’instar de la marque Marie Brizard à la fin du XIXe siècle « qui abrite plusieurs produits, au sein d’une gamme déclinée sur plusieurs boissons alcoolisées, mais avec un positionnement vers les segments supérieurs du marché83 ». À travers la marque, le produit se distingue de la concurrence, se préserve des imitations et cherche à s’implanter lentement, mais durablement et solidement84.

Figure 3 – les marques d’absinthe appartenant à l’Établissement Abel Bresson.

Archives de l’Écomusée du pays de la cerise, Fougerolles-Saint-Valbert

Après l’interdiction de l’absinthe en 1915 en France, les distilleries qui n’ont pas su anticiper cette crise ferment leurs portes. À Fougerolles, en 1914, l’absinthe constitue plus de 80 % de la production locale d’alcool85. Cette interdiction est dramatique pour la commune. Plusieurs établissements mettent la clé sous la porte. Seuls quelques établissements qui ont opté pour une politique de diversification de leurs produits et de leurs activités ont pu résister. C’est le cas de l’entreprise Abel Bresson. De 1915 à 1920, on assiste à un retour aux sources autour du kirsch en attendant une relance du marché des apéritifs par le biais d’un nouveau produit miracle. Ce sera le cas avec une boisson qui ressemble à l’extrait d’absinthe sans utilisation de la feuille d’ab- sinthe. Il s’agit des anisés autorisés en 192286. Sur ce nouveau marché, les distilla-

teurs fougerollais possèdent un avantage concurrentiel grâce à la marque Bressonide inventée et commercialisée par la maison Bresson au début des années 1870.

La belle époque du marché des apéritifs de l’entre-deux-guerres

Débarrassés de l’absinthe, les producteurs disposent désormais d’une belle occa- sion pour attirer de nouveaux consommateurs en leur proposant un panel d’apéritifs riche et diversifié. La France de l’entre-deux-guerres apparaît comme le royaume de l’apéritif et du marketing des marques où l’on comptabilise plus de 1 500 apéri- tifs différents87 mis sur le marché des alcools de bouche. En effet, après la Grande Guerre, le discours évolue avec un marché des alcools de bouche libéré du poids de l’absinthe interdite en 1915. Le principal souci de l’État est économique. Le gouvernement décide alors, par décret-loi datant du 3 septembre 1918, d’augmenter les droits de consommation (600 francs) et les prix des licences des débits, et de créer une nouvelle taxe sur les spiritueux. En 1920, de nouveau, l’État procède à une augmentation des droits de consommation et à la prorogation du monopole des alcools dont le but est la poursuite de l’éviction de l’alcool industriel du marché et sa seule utilisation désormais comme carburant. Néanmoins, il décide, deux années plus tard, de relancer le marché des alcools de bouche en autorisant, par la loi du 17 juillet 1922, la fabrication et la commercialisation des liqueurs similaires à l’absinthe à base d’anis, titrant moins de 40°.

Tous les alcools distillés sont issus désormais du vin, y compris celui qui entre

dans le procédé de fabrication des apéritifs. Il paraît alors difficile de les condamner. Cette situation favorise la quasi-disparition du lobby parlementaire antialcoolique et entraîne la suppression de la subvention accordée par l’État à la Ligue nationale contre l’alcoolisme entre 1922 et 1928, laquelle s’élevait à 20 000 francs88. Dans cette même logique, le privilège des bouilleurs de cru est rétabli par palier, pour fixer finalement le montant de l’allocation en franchise à 10 litres d’alcool pur par bouilleur de cru grâce notamment à la loi du 28 février 1923 ; et un an plus tard, soit le 1er août 1924, un soutien supplémentaire aux viticulteurs est acté par une loi qui confirme les « accords de Béziers » du 8 avril 1922 favorisant le développement de la production d’alcool au détriment de celle du sucre. Les viticulteurs trouvent alors des débouchés à leurs excédents de vin et de cidre dans la distillation. Le vin et ses dérivés peuvent désormais côtoyer les alcools distillés et/ou macérés. Cette loi distingue pour la première fois les alcools naturels des alcools indus- triels. Viticulteurs et distillateurs industriels ont ainsi chacun un débouché pour leurs productions respectives. Ce statut de l’alcool se consolide en deux temps : par la signature des accords de Béziers en 1922 et par la loi du 1er août 1924 qui donne une base permanente au système.

Tout en favorisant l’émergence et la multiplication des liqueurs avec des taux

alcooliques élevés, qui vont même atteindre 45° en 1938, l’État décide de soutenir

la filière viticole pour remédier à la surproduction de vin en créant, par la loi du 4 juillet 1931, un Comité national de propagande en faveur du vin dont l’objectif est de promouvoir une augmentation de la consommation de vin français sur tout le territoire, tout en se prévalant de la lutte antialcoolique89. À la faveur de cette surpro- duction viticole, l’alliance entre les viticulteurs et les mouvements antialcooliques se reconstruit en ciblant la consommation des apéritifs en général tout en épargnant la boisson nationale. Pour ne pas être taxé de partisan des viticulteurs, l’État décide en 1935 de soutenir les bouilleurs de cru. Ainsi, par décret-loi du 25 juin, ils sont auto- risés à distiller librement, moyennant le paiement par l’ensemble du département ou d’une fraction du département d’une contribution fondée sur la moyenne des quanti- tés d’alcool pur fabriquées pendant les campagnes précédentes.

La libération du marché des alcools de bouche atteint son apogée avec la signature par le second cabinet Blum du décret-loi du 8 avril 1938 qui permet de porter le degré maximum pour les spiritueux à 45°, et ceci malgré la vive opposition des ligues antialcooliques90. Cette libération permet à l’État de multiplier par dix les revenus sur les alcools entre 1916 et 1938. Les spiritueux en général et les boissons anisées en particulier sont les plus gros contributeurs avec une taxe de 25 % instaurée en 1921 et augmentée de 30 % en1931, une surtaxe de 100 francs par hectolitre en 193391 et une dernière taxe s’élevant à 300 francs par hectolitre servant à financer en partie le Code de la famille du 29 juillet 1939.

Une société anonyme et une diversification des produits et des marques

Deux ans après la fin de la Grande Guerre et anticipant l’assouplissement des règles législatives régissant le marché des alcools de bouche en France, la famille Bresson décide de regrouper toutes ses affaires sous le statut de société anonyme. En effet, par acte sous seing privé en date du 3 février 1920, les statuts de la nouvelle société sont établis. Le capital de la société s’élève à 5 800 000 francs, composé de 1 160 actions réparties entre Hubert Bresson (1 120 actions) et ses huit enfants majeurs (5 actions chacun). Le siège social de la société est établi à Fougerolles, avec des sièges d’exploitation des usines et des entrepôts à Ivry-Port (Seine), à Beaucaire (Gard), à Oran (Algérie), pour l’industrie des vins et alcools, et avec des sièges d’exploitation à Aillevillers et à Scey-sur-Saône (Haute-Saône) pour le commerce des bois. Le capital de la société est constitué par tout le patrimoine de la famille Bresson qui se répartit entre le fonds industriel et commercial pour la fabrication, la distillation et la vente des alcools, vins de liqueurs et spiritueux,

l’exploitation des domaines forestiers, l’exploitation de scieries et l’industrie et le commerce des bois bruts ou travaillés.

Fidèle à sa stratégie de diversification, qui lui a permis d’éviter le sort des distilleries pontissaliennes qui ne distillaient que de l’absinthe92, la maison Bresson a pu surmon- ter les difficultés sur un marché de moins en moins cloisonné93, qui évolue durant la période de l’entre-deux-guerres vers « une unification à l’échelle nationale94 », en élargissant ses gammes de produits et en mettant la stratégie des marques au cœur de sa politique de croissance. Elle fabrique des produits appartenant à plusieurs catégo- ries de boissons alcoolisées : les eaux-de-vie, principalement le kirsch, les liqueurs de vin, les liqueurs de fruits, le vermouth, et les apéritifs anisés. À part les eaux-de-vie commercialisées uniquement sous la marque Abel Bresson, toutes les autres catégo- ries d’alcools bénéficient d’une voire de plusieurs marques-produits. Pour compléter ses gammes de produits, la société Abel Bresson n’hésite pas à distribuer des alcools qui proviennent d’autres régions françaises et qu’elle vend sous sa propre marque comme le cognac, le calvados, l’armagnac et le rhum. Entre 1920 et 1940, nous avons recensé 42 marques de fabrique95 spécifiques aux produits, en plus de la marque enseigne, Abel Bresson.

Pour lutter efficacement contre la concurrence de plus en plus forte et asseoir sa

notoriété, la société Abel Bresson centre sa communication sur trois familles de produits : le vermouth, l’apéritif anisé et l’apéritif à base de gentiane. Elle acquiert quelques marques prestigieuses, remet sur le marché sa célèbre marque Édouard Pernod et développe, autour de sa marque éponyme, Abel Bresson, des marques dérivées comme Bressonide, Bressonnette, Bressi, Bressu, Bressono et Bressiane. Chaque marque dérivée représente une famille de produits différents.

En effet, en 1921, un an après la réunion des affaires industrielles et commerciales en une seule société anonyme, Hubert Bresson, désormais PDG de la société des Établissements Abel Bresson, décide de se lancer sur le marché du vermouth, un vin aromatisé en vogue et au potentiel certain. Il choisit d’acquérir un prestigieux établis- sement spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de cette boisson alcoo- lisée. Il s’agit de la société Nugue-Richard et Cie, leader sur son marché, installée à Béziers et appartenant à un industriel biterrois, Gaston Herrisson-Saint-Sernin. Ce dernier accepte d’apporter sa société dans le capital de la société des Établissements Abel Bresson contre 240 actions d’une valeur unitaire de 5 000 francs, soit un total de 1 200 000 francs. Cette société deviendra, vingt ans plus tard, le nouveau siège social de la société des Établissements Abel Bresson, juste après le décès d’Hubert Bresson, le fils du fondateur.

Cet investissement semble fructueux puisque ce nouveau produit connaît un

grand succès sur le marché national durant les années 1920 et à l’export durant

les années 1930, surtout à la fin de la prohibition des alcools aux États-Unis d’Amérique en 1933. Le procès-verbal dressé le 26 février 192996, après l’as- semblée générale réunissant les membres du consortium Nugue-Richard de la région parisienne, note que le vermouth Nugue-Richard connaît un succès chez les distributeurs professionnels dans la région parisienne. Ce succès s’étend à la clientèle étrangère permettant aux intermédiaires parisiens de doubler leur chiffre d’affaires en 1928 grâce à la qualité du produit qui « peut rivaliser avec n’importe quelle marque […] que le consommateur accueille favorablement97 ». En 1928, les ventes du vermouth atteignent 38 % du chiffre d’affaires total de la société des Établissements Abel Bresson. La marque Nugue-Richard est commerciali- sée en France et dans ses colonies et exportée vers cinq principaux pays euro- péens (Espagne, Belgique, Allemagne, Italie et Angleterre), vers la Chine et vers les États-Unis d’Amérique.

En 1922, à la suite de l’autorisation des liqueurs anisées sur le marché national,

la société des Établissements Abel Bresson décide de lancer sa marque Bressonide inventée durant les années 1870. D’autres marques de boissons anisées vont suivre durant les années 1920, comme Bressonnette, Bressu et une célèbre marque pontis- salienne qui a fait le bonheur de ses propriétaires durant la belle époque de l’ab- sinthe, la marque Junod qu’il rachète en 1923. Ce nom de marque est rendu célèbre grâce aux exploits dans l’aviation d’Auguste Junod (1877-1927), qui représente la troisième génération depuis la fondation de la distillerie artisanale Junod par son grand-père en 1838. Durant les années 1930, une nouvelle marque de liqueur anisée est lancée, la marque Lou Féli. Mais comment concevoir un marché des alcools de bouche sans la célèbre marque Pernod qui a façonné l’imaginaire social français ? Ce vocable ne tarde pas à surgir, mais à quel prix ?

Du Pernod et des tracas judiciaires

Si la marque, en tant que signe anthropologique, « n’est pas issue de la révolution industrielle et n’est pas propre à l’entreprise moderne »98, le droit de la marque est cependant récent en France grâce à la loi du 23 juin 1857 qui fonde le droit des marques de fabrique et de commerce. Cette loi reste en vigueur jusqu’en 1964. La propriété de la marque appartient alors au premier qui l’utilise ou qui la dépose99 et c’est à partir de 1883, que l’accord international de la Convention de Paris permet la protection des marques de fabrique dans d’autres pays signataires. Le nom de marque s’impose alors de première importance et les fabricants ne se contentent pas

de communiquer dessus, mais s’efforcent de lui donner son nom générique100. C’est le cas durant la belle époque de l’absinthe où on « avait l’habitude au bistrot de commander non pas une absinthe mai un Pernod »101 ; une habitude qui se poursuit durant la période de l’entre-deux-guerres avec les anisés. Ce vocable suscite ainsi des convoitises qui débouchent sur des litiges et des procès devant les tribunaux de commerce et les tribunaux civils compétents, à l’instar des nombreux procès intentés au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe par les propriétaires de la marque girondine « Marie Brizard » contre les contrefacteurs102.

Avec l’autorisation des alcools anisés titrant jusqu’à 40°, un descendant de la famille Pernod installé à Avignon, un certain Jules Pernod qui avait perdu tous ses procès avant la Première Guerre mondiale, sort sa liqueur qu’il appelle « Pernod Père et Fils », afin de présenter à la clientèle un nom avec une consonance qui rappelle celle de Pernod Fils de la belle époque de l’absinthe. Hubert Bresson manifeste alors l’in- tention de vendre à son tour de l’anis sous la marque Édouard Pernod. Jules Pernod, informé du projet, lui fait part du danger qu’il encourt s’il le met en œuvre. Comme au même moment Hubert Bresson acquiert la marque Junod et comme d’autre part le Pernod d’Avignon se vend assez difficilement, Hubert Bresson, sur le conseil de la clientèle parisienne, abandonne son projet de vente d’une liqueur sous le vocable Pernod afin de ne pas donner aux hygiénistes une arme pour faire supprimer à leur tour tous les anis.

En 1926, la banque de Vieil Picard à Besançon s’entend avec M. Heymard, fabricant

de liqueur d’anis, pour ressusciter la marque Pernod Fils qui concurrence directement celle commercialisée par Jules Pernod depuis 1922, Pernod père et fils. Jules Pernod assigne Vieil Picard et M. Heymard et demande aux tribunaux la suppression de la marque Pernod Fils en s’appuyant sur le fait que la maison Pernod Fils, comme l’Éta- blissement Édouard Pernod, a été créée pour l’absinthe et n’a vendu que des absinthes : cette marque ne peut donc recouvrir que l’absinthe. Comme la liqueur d’anis est une liqueur nouvelle qui, d’après la loi, ne ressemble pas et ne peut pas être assimilée à de l’absinthe, l’association Vieil Picard et Heymard n’a donc aucun droit au nom de Pernod pour une liqueur nouvelle, puisqu’il n’existe aucun intéressé du nom Pernod dans ladite association. Le tribunal de la Seine donne gain de cause à Jules Pernod d’Avignon en 1928 et déclare la nullité de la marque Pernod Fils en matière d’anis.

Vu l’engouement des consommateurs pour la prestigieuse marque Pernod, la société des Établissements Abel Bresson, par le biais de son PDG, Hubert Bresson, décide de mettre à son tour en vente une liqueur d’anis sous le vocable

« Édouard Pernod » dès le début de l’année 1927. Elle accompagne ce lancement d’une campagne d’affichage dans les débits de boissons parisiens. On ressort alors la célèbre affiche avec le perroquet103 qui s’apprête à mettre un morceau de sucre

dans un verre d’absinthe, pour l’adapter à la liqueur anisée Édouard Pernod. Bien entendu, Jules Pernod assigne immédiatement la société Bresson en justice. Et pour peser sur la décision judiciaire, il décide, en 1929, de s’entendre avec son ancien adversaire, Vieil Picard-Heymard. Une nouvelle société dite « Les Établissements Pernod » se crée. La moitié des actions revient au groupe d’Avignon et l’autre moitié est attribuée aux groupes Heymard et Vieil Picard. En 1930, la société Abel Bresson est citée devant le tribunal de Lure (Haute-Saône) qui décrète la nullité de sa marque Édouard Pernod en ce qui concerne les anis.

Devant la perte de tous ses droits, la société Abel Bresson cherche une nouvelle affaire Pernod ayant droit au vocable Pernod en matière d’anis et c’est ainsi qu’elle est amenée à fusionner avec un certain Félix Pernod104 de Bellegarde en 1935. La société des Établissements Abel Bresson et Félix Pernod réunis est née. De cette association naît la marque Lou Féli, présentée comme une boisson qui ressuscite la célèbre liqueur d’absinthe. Elle connaîtra un engouement sur le marché natio- nal jusqu’au début des années 1940 et l’éviction des alcools forts par le régime de Vichy. Les Établissements Pernod assignent immédiatement les Établissements Abel Bresson et Félix Pernod en justice et demandent aux tribunaux de procéder à la radia- tion de la marque Félix Pernod.

Figure 4 – Félix Pernod, « Féli 45 ».

Collection privée Marcel Saire.

Cette saga judiciaire continue jusqu’au retour de la lutte antialcoolique et la promul- gation par le gouvernement Daladier du décret-loi du 27 juillet 1939, dit « Code de la famille », et la poursuite de cette lutte par le régime de Vichy, qui durcit la répres- sion en votant une première loi le 23 août 1940 prohibant certains apéritifs et une deuxième loi du 23 août 1940, modifiée par la loi du 24 septembre 1941, qui interdit tous les apéritifs titrant plus de 18° et toute publicité sur les apéritifs. Ainsi, en 1942, deux ans après le décès d’Hubert Bresson, ses enfants acceptent l’offre qui leur est faite par le groupe des Établissements Pernod pour faire cesser la lutte judiciaire qui se poursuit entre leurs maisons respectives depuis plusieurs années. La société Abel Bresson accepte la concession de la marque Pernod Export en contrepartie de Félix Pernod, afin de faire disparaître du marché tous les homonymes et n’y laisser que les anciens Pernod du temps de l’absinthe.

Le parcours de l’entreprise familiale Abel Bresson est en adéquation avec le dévelop-

pement, depuis la fin du XIXe siècle, de l’industrie agroalimentaire105 et l’avènement de la société de consommation qui se met en place durant la deuxième révolution indus- trielle106 ayant « pour corollaire l’univers de la communication107 ». La société Abel Bresson, confrontée aux différentes attaques contre les alcools distillés, aurait pu dispa- raître après l’interdiction de l’absinthe en France en 1915 à l’instar des nombreuses distilleries spécialisées dans la fabrication de l’absinthe à Pontarlier. Elle a réussi à pérenniser et à développer son activité en faisant face aux contraintes de son marché grâce à sa stratégie de croissance interne et externe, à sa politique de diversification des produits et des marques, et à son « goût du risque et de l’innovation108 ».

Comme la maison girondine Marie Brizard, la société Abel Bresson a su tirer profit des nouvelles techniques et technologies de distillation avec « un esprit d’entreprise décliné en stratégie d’investissement, en stratégie commerciale, en offensives sur les marques, les marchés, la gamme, l’image de marque109 », en devenant un modèle d’entreprise pour d’autres distilleries installées à Fougerolles – avec à leur tête la société des Grandes Distilleries Peureux, leader actuel sur le marché international des alcools de fruits macérés. Cet esprit d’entreprise110, insufflé par Abel Bresson, le fondateur, et accentué par son successeur, a été transmis aux générations suivantes qui ont la charge de faire vivre la société à Béziers, au-delà du territoire qui l’a vue naître et se développer jusqu’à son acquisition en 1990 par l’enseigne Marie Brizard. Une nouvelle trajectoire industrielle et entrepreneuriale à étudier pour comprendre l’évolution de ses choix industriels marqués par l’abandon, quelques années plus tard, de l’activité alcoolière et son lancement dans la fabrication des sirops de fruits et de plantes.