Que ce soit la chartreuse dans le Dauphiné et le Vivarais, l’armagnac dans le Tarn, le calvados en Normandie ou les eaux-de-vie de fruits dans le Nord-Est de la France comme le kirsch de Fougerolles, ces eaux-de-vie sont le fruit d’un savoir-faire propre à chaque territoire qui les a vu naître et prospérer, et surtout le résultat d’un procédé de distillation faisant appel à un appareil distillatoire appelé communément « alambic ». Cet appareil a connu des évolutions technologiques qui ont influencé les techniques et les pratiques de distillation depuis des siècles.

De l’akohol et l’eau ardente à l’alcool et l’eau-de-vie

Que ce soit en fermentation ou en distillation[1], l’existence de l’alcool ne date pas d’hier. Les boissons fermentées existent depuis très longtemps et le vin en est un bel exemple. Des thèses sont avancées faisant référence à la mythologie grecque et égyptienne en voulant qu’Osiris, surnommé Dionysios, parce qu’il était le fils de Zeus, ait été élevé à Nysa, dans l’Arabie, y ait trouvé la vigne et il l’y ait cultivée. Parmi les premiers écrits qui nous attestent de la présence de cette substance dans l’alimentation humaine on trouve la Bible et plus précisément le récit de la Genèse où Noé paraît être le premier homme à avoir planté des vignes et le premier humain à s’être enivré[2], et il n’était certainement pas le seul.

Des scènes de vendanges seraient même représentées sur le tombeau de PhtahHotep, qui vivait à Memphis, 4000 ans avant notre ère durant la Ve dynastie, d’autres scènes sont représentées dans d’autres tombeaux comme la cueillette, le foulage des grappes et les mises en jarres dans la tombe de Nakht datant de la XVIIIe dynastie[3].

On pense que la vigne fut introduite dans les Gaules par les Phocéens[4] qui fondèrent Marseille (environ 500 ans avant J.–C) et les Romains ayant fait la guerre jusqu’en Asie mineur, rapportèrent avec eux de nouveaux plants en Italie et la culture se propagea dans toute la Gaule.

À l’époque, il est question de vin et non d’alcool car cette substance ne commence à être évoquée que tardivement par les alchimistes[5] à travers le procédé de distillation du vin issu d’appareils qui permettent d’extraire un alcool appelé eau-de-vie mais autrefois appelé, esprit ardent, eau ardente, esprit de vin. Cet appareil est appelé communément alambic, mot apparu au XIIe siècle provenant du latin alambiquus, de l’arabe al-anbiq et emprunté au grec alambix. En effet, Pédanius Dioscoride, un médecin grec du 1e siècle après J.-C, décrivant la préparation de quelques minéraux, écrit :

« On met sur une terrine une conque de fer, où il y a du cinabre. On ajuste ensuite un couvercle sur cette conque [en latin calix et en gerc alambix], après l’avoir enduit d’argile tout autour, on allume des charbons sous la terrine, le suye qui s’attache, ou qui monte au couvercle, ayant cessé de bouillir, etant refroidie, c’est ce qu’on appelle du vif argent[6] »

L’alcool qu’on écrivait autrefois al-kohol, est un mot arabe, « al » veut dire « le » et « cool » vient du mot « kohol » qui veut dire « subtile chose » et qui fait aussi référence à une poudre très fine que les femmes utilisent comme produit de beauté et d’hygiène oculaire (Collyre). Le verbe « Alcoholiser » signifie réduire en poudre impalpable[7]. L’alcool comme substance issue du procédé de distillation semble provenir des arabes si on se tient aux travaux de Marcus Craecus cités par Édouard Fournier[8] et de Rhazès qui ont vécu successivement aux VIIIe et XIXe siècles, qui parlent de l’eau-de-vie sous le nom d’eau ardente et évoquent déjà l’eau-de-vie de grains. Rhazès, d’origine perse, laissa dans son volume « Liber perfecti Magisterii Rhasei[9] », un procédé simple de fabrication de l’eau ardente (eau-de-vie) :

« Prends de quelque chose d’occulte, la quantité que tu voudras, et broie-le de manière à en faire une espèce de pâte ; laisse-le ensuite fermenter pendant nuit et jour ; enfin, mets le tout dans un vase distillatoire et distille-le[10].»

Ce quelque chose d’occulte, d’après Hoefer, est très probablement des grains de blé, qui sont en effet destinés à être enfermés et cachés dans le sein de la terre. C’est tout simplement un langage des alchimistes de l’époque.

Au XIe siècle, des alchimistes arabes comme le souverain musulman El Moïzz Ibn Badis utilisait l’expression « Khamr Moussaâd » qui veut dire « vin distillé ». Il est déjà question d’eau-de-vie à cette époque. D’ailleurs, le mot actuel pour désigner le vin distillé dans les terres arabes est « araq » qui signifie « sueur » comme si les gouttelettes des vapeurs de vin qui se condensent sur les côtés de la cucurbitacée étaient similaires aux gouttes de sueur humaine.

Néanmoins, d’autres thèses viennent contredire cette affirmation puisque les plus vieux manuscrits syriens du XIe siècle attestent que l’on connaissait à cette époque la distillation de l’eau et de diverses essences comme l’eau de rose, mais on était incapable de recueillir les vapeurs d’alcool. On ne trouve d’ailleurs pas le mot alcool ou al–kohol dans les ouvrages d’al- kimyaa (chimie) ou de physique ni dans les pharmacopées ni dans les ouvrages de médecine des auteurs arabes. A cette époque, à ces affirmations négatives, on peut ajouter une indication donnée par Al-Khasim dans son ouvrage La Balance de la Sagesse (1120) qui déclare que le plus léger de tous les liquides est l’huile d’olive ; or, l’alcool est plus léger que cette huile. L’alcool n’était donc pas connu de cette période[11].

Le nom al-kohol est entré en Occident grâce à la civilisation arabo-andalouse, en Espagne. Il était couramment utilisé jusqu’au XVIe siècle avant de côtoyer l’expression alcool et même maintenant, la langue espagnole utilise le verbe alcoolar qui signifie essentiellement « colorer ses yeux en noir ». Il faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour que la lettre « h » disparaisse et que le mot « alcool » prenne sa forme définitive.

Jusqu’au XIIe siècle, l’étude scientifique de l’alcool issu du procédé de distillation n’est pas réellement connue. Le premier auteur qui parle clairement de l’extraction de l’alcool à travers la distillation du vin, est le philosophe espagnol Raymond Lulle, savant chrétien qui parlait arabe, né dans l’île de Majorque en 1232. Dans son laboratoire « Théâtre chimique », Raymond Lulle donne la description de la fabrication de l’eau ardente privée issue de vin distillé[12]:

« […] prendre du vin blanc ou rouge, de l’exposer pendant vingt jours à la douce chaleur d’un bain de fumier. Il faut ensuite porter le vase sur un feu très doux, et l’on obtient l’eau ardente, qu’il faut rectifier jusqu’à ce qu’elle soit totalement privée d’eau. »

Les travaux de Lulle sont repris et approfondis à l’École de Montpellier par son ami Arnaud de Villeneuve qui était en Espagne où florissaient les médecins arabes et où il fut le médecin de Pierre III d’Aragon[13], à qui on attribut peut-être à tort la découverte de l’alcool, de l’esprit-de-vin, et des tentures alcooliques. En plus d’enseigner les préparations de l’alcool, des huiles essentielles et des vins médicinaux, il s’intéressait à la distillation et aux appareils de distillation dont il fit une opération courante en chimie et en pharmacie.

En 1309, Arnaud de Villeneuve[14] évoque dans son ouvrage De Conservanda Juventute : la « portion la plus subtile du vin » synonyme d’alcool, en parlant de l’eau-de-vie issue du procédé de distillation :

« […] on extrait par distillation du vin, de la lie, etc., le vin ardent dénommé aussi eau-de-vie : c’est la portion la plus subtile du vin, c’est l’eau permanente ou bien l’eau-de-vie.[15]. »

Donc, aux XIIIe et XIVe siècles, l’alcool se confond avec l’eau ardente privée d’eau et avec l’eau-de-vie. De plus, nous apprenons que l’eau-de-vie est bien connue à cette époque car nous trouvons quelques preuves comme l’expression eau ardente qui apparait en 1307 dans un compte de la comtesse Mahaut, qui fait partie des archives du Pas-de-Calais :

« Pour vin que mestre Girard avait acheté pour faire iaue ardente pour no (tre) demoiselle… 10 sous 10 deniers. »

Cinquante ans plus tard, on rencontre l’expression eau-de-vie dans une recette écrite par un certain Ortholaüs dans sa Pratica alchimica datant de 1358 sous le règne de Jean le Bon :

« Mettez du vin blanc ou rouge de première qualité dans une cucurbite surmontée d’un alambic que vous chaufferez sur un bain de cendres. Le produit de la distillation doit être divisé en cinq parties. Les trois premières brûlent le drap sans le consumer, la quatrième ne vaut rien, la cinquième reste comme résidu. On soumet les trois premières à une nouvelle distillation. Quand les deux tiers sont passés, on rejette le reste, on renouvelle trois fois l’opération jusqu’à ce que l’on ait de l’eau-de-vie rectifiée qui réduit en cendres un drap qui en est imprégné et que l’on approche du feu.[16] »

En France, jusqu’à la fin du XVe siècle, l’eau-de-vie (eau ardente) est considérée comme un médicament et fut vendue par les apothicaires. C’est en 1514 qu’elle passa dans les mains des vinaigriers, auxquels, Louis XII attribua le monopole de la distillation et de la commercialisation. Au XVIe siècle, le droit de distiller et de vendre des eaux-de-vie est octroyé aux épiciers, aux apothicaires et aux vinaigriers et en 1624 est fondée la corporation des distillateurs, faiseurs d’eau-de-vie, que Louis XIII érige en 1637 en métier juré. En 1676 les limonadiers et les distillateurs fusionnent en une seule corporation avec privilège de distiller, fabriquer et vendre vins, liqueurs, essences parfumées, eaux-de-vie, etc… L’eau-de-vie devient alors une boisson usuelle sur le marché des alcools de bouche et continue à bénéficier des éloges des médecins. (Illustration 1)

Toutes les boissons alcoolisées d’hier et d’aujourd’hui sont issues de trois procédés de fabrication distincts ou complémentaires : la fermentation, la distillation et la macération. Parmi ces trois procédés, la distillation est la technique qui fait le plus appel à la fois au savoir technique et à l’ingéniosité humaine et ce, depuis des siècles. Cette technique existe depuis très longtemps car elle est déjà utilisée pour l’extraction des parfums chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains. L’Égypte est le berceau de l’alchimie et les Grecs sont les champions de la distillerie en inventant plusieurs techniques de distillation qu’ils appliquent au vin. Les savants arabes du VIIe au XIIe siècle parlent longtemps dans leurs écrits de la distillation comme technique d’extraction de substances diverses.

Pour distiller, l’alambic paraît être l’instrument naturel pour effectuer cette activité. Le mot « alambic » provient certainement de la langue arabe : al-ambiq . Au Xe siècle, le philosophe, médecin et alchimiste Avicenne disait que « l’estomac est la cucurbite, la tête est le chapiteau et le nez est le réfrigérant par lequel s’écoule goutte à goutte le produit de la distillation[17] ». D’autres thèses avancent l’idée que ce mot est un mélange entre l’Arabe Al-ambiq et le Grec ambix[18], ce qui nous fait dire que l’alambic a une existence ancienne qui finit par passer aux mains des Arabes qui l’utilisent pour extraire en priorité les parfums et les essences naturelles. Mais, au-delà de l’origine du mot alambic, l’origine de cet appareil de distillation remonte très loin dans notre histoire.

Du tribicos à l’alambic de Synésius

Une thèse attribue le premier alambic (appelé à l’origine tribicos[19]) à Marie la juive[20], une femme alchimiste du Ier ou IIe siècle avant J.-C et qui aurait été professeur de chimie à l’École d’Alexandrie[21], élève du mage perse Ostanès. Elle aurait aussi inventé un système de cuisson, bain de sable ou bain d’eau, concept repris par un philosophe chrétien anonyme au IIe siècle après J.–C qui le baptise d’ailleurs « bain-marie ». Une autre thèse, attribue l’origine de l’alambic à une autre femme, Cléopâtre, qui vivait au IIe ou au IIIe siècle après J.–C, à ne pas confondre avec la reine égyptienne, à qui on doit une grande représentation connue d’un alambic qui se trouve dans un manuscrit grec du XIe siècle : la Chrysopée de Cléopâtre[22]. L’appareil ne possède que deux tubes et deux réceptacles. Il inaugure le genre dibicos (Illustration 2), un grand alambic à deux pointes est posé sur son fourneau, le récipient inférieur ou chaudière s’appelle « Matras ». Le récipient supérieur ou chapiteau s’appelle « tasse » ou « coupe » et il a la forme d’un ballon renversé.

Ces deux femmes sont les seules de l’histoire de l’alchimie. Leurs travaux seront repris par l’alchimiste grec Zosime de Panopolis[23] entre le IIe et le IVe siècles pour améliorer ses modèles. C’est le cas de son monobicos et de son dibicos. Le premier est un alambic en cuivre avec un seul tube gros et fort, coudé à angle droit à sa partie supérieure et conduisant la vapeur du matras dans le récipient en forme de ballon. Le second est similaire à celui de la Chrysopée de Cléopâtre, à la différence que le tube qui joint le matras au chapiteau est élargi en entonnoir à la partie supérieure.

C’est au IVe siècle que nous trouvons le dessin d’un alambic dont le principe de fonctionnement ressemble à celui utilisé par les bouilleurs de cru d’aujourd’hui. Il s’agit de l’alambic de Synésius, évêque de Ptolémais et grand chimiste[24]. (Illustration 3). Une figure provenant de l’ouvrage laissé par Synésius datant du IVe siècle représente un alambic sur une marmite servant de bain-marie, portée elle-même sur un trépied. Elle rappelle nos appareils modernes tel que l’alambic charentais. Cet appareil est muni d’une gorge et d’un tube destiné à récolter les liquides condensés dans le chapiteau et à les conduire vers un récipient.

Ce même système de Synésius sera repris par des alchimistes arabes d’Andalousie au VIIIe siècle pour développer la distillation des eaux des herbes et des fleurs comme l’eau de rose.

L’apport des alchimistes arabes dans l’évolution de l’alambic

Parmi ces alchimiste, Jabir ibn Hayyan, connu sous le nom de Geber écrivit dans l’un de ses traités cités par Ahmad Y. al-Hassan et Donald R. Hill dans leur ouvrage, Islamic Technology, An illustrated History, Cambridge, 1985 :

« Et le feu brûle sur l’embouchure des bouteilles [à cause de] … vin bouilli et sel, et des choses similaires avec de belles caractéristiques qui sont considérées comme peu utiles, elles sont d’une grande importance dans ces sciences. »

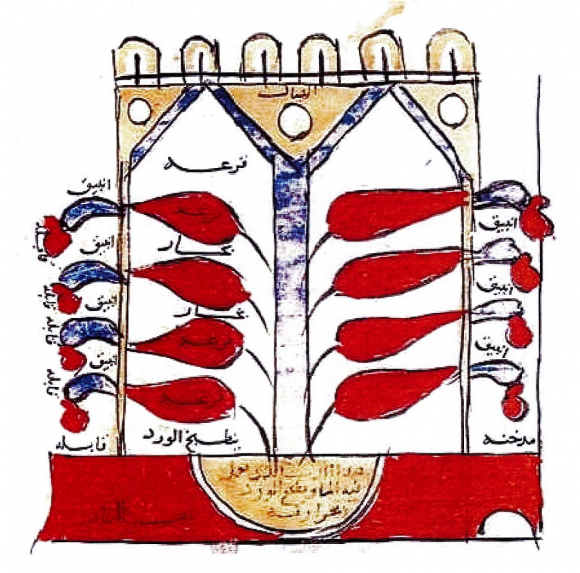

Au VIIIe siècle, l’alambic arabo-andalous ne diffère pas beaucoup de celui de Synésius puisqu’on y trouve les trois parties principales : le cucurbite (qar’a), le condenseur ou alambic (anbiq) et le réceptacle (muqâbala) (Illustration 4). Au IXe siècle, le médecin-alchimiste bagdadien al-Kindi donne 107 formules d’essences[25] (principalement de rose). Il invente durant ses travaux de recherche un alambic très schématique et assez complexe même si on y trouve les parties principales (Illustration 5) : la bassine d’eau chaude, les cucurbites (quar’a) en forme de feuilles attachées aux parois du four double à vapeur et les chapiteaux (muqâbala) pendants à l’extérieur, au bout desquels les fioles (radda) recueillent le distillat.

La distillation au bain-marie semble privilégiée chez les alchimistes arabes et perses qui vont la développer et l’optimiser notamment pour la distillation des eaux des herbes et des fleurs. C’est le cas au Xe siècle du médecin arabe de Cordoue, Abū al-Qāsim Khalaf ibn Abbās al-Zahrāwī dit Albucassis, qui nous a laissé de grands détails sur les appareils destinés à la production de l’alcool[26]. Albucassis est aussi connu pour l’invention de son alambic au bain-marie perfectionné (Illustration 6), composé d’un fourneau, d’une cheminée, d’une marmite dans laquelle l’eau bouillante est contenue et qui sert de bain-marie, d’une courge avec son chapiteau qui contient la matière à distiller et d’un canal qui verse l’eau distillée dans un vaisseau. C’est ce principe du bain-marie, qui sera utilisé jusqu’au XVIIIe siècle pour fabriquer les extraits, qui sont des préparations médicinales obtenues par réduction des sucs issus de certaines plantes et certains fruits et qui donneront par exemple l’une des plus anciennes eaux-de-vie, l’eau de cerise de Fougerolles connue sous l’appellation kirsch.

Invention du serpentin et du procédé de rectification

Au XIVe siècle, l’appareil de distillation utilisé se rapproche de celui de Synésius, avec une cucurbite et un chapiteau qui peuvent être en verre, il est souvent appelé Le pélican (Illustration 7). Cet appareil est composé d’une cucurbite, d’un chapiteau, d’un bec par où coule l’alcool condensé, d’un récipient qui accueille le liquide distillé. Il faut attendre le XVIe siècle pour voir cet appareil subir quelques transformations. Une modification de son volume avec le doublement des cucurbites[27] pour augmenter la production suivie de deux innovations majeures : l’introduction d’un refroidisseur-condensateur sous forme de récipient (généralement un tonneau) rempli d’eau froide qui sera perfectionné par des alchimistes courant du XVIIe siècle comme Nicolas (Nicaise Lefèvre) qui publia en 1651 dans son traité de chimie une figure d’un alambic amélioré (Illustration 8). Ce système se généralisera dès la fin du XVIe siècle, il est toujours utilisé de nos jours dans les alambics produisant les eaux-de-vie. La deuxième innovation considérée comme révolutionnaire concerne l’invention du serpentin réfrigérant[28] par l’alchimiste Johann Rudolph Glauber, qui est aussi le précurseur du procédé de rectification alcoolique. Cet appareil distillatoire qui contient plusieurs innovations qui seront appliquées à grande échelle après sa mort, sera repris et développé par un autre alchimiste britannique Woolf. (Illustration 9)

Au XVIIe siècle, Giambattista Della Porta (Jean-Baptiste de Porta), physicien napolitain, inventeur de la chambre noire qui servira plus tard à la photographie, publie en 1609, un ouvrage sur la distillation du vin et l’extraction de l’alcool. On y trouve un premier appareil distillatoire composé d’une chaudière munie d’un tuyau en forme de serpent inventé par Glauber au XVIe siècle et un deuxième appareil plus élaboré avec une série de sept à huit chapiteaux qui permettent de retirer des eaux-de-vie à différents degrés[29]. C’est tout simplement le principe de la rectification pré-inventé par Glauber. Les eaux-de-vie sont récupérées dans des vases en cuivre, en verre ou en laiton. Le principe est simple, le chapiteau le plus bas fournit une eau-de-vie de faible degré, et plus on monte, plus le degré de l’eau-de-vie est important. (Illustration 10).

A la fin du XVIIIe siècle, l’appareil distillatoire traditionnel proprement dit est l’alambic, composé d’une cucurbite plus ou moins large, d’un chapiteau plus ou moins haut que l’on porte à ébullition à feu nu ou au bain-marie. Dans ce dernier cas, la cucurbite est plongée dans un vase contenant de l’eau exposée au feu. L’alambic à feu nu se compose généralement d’une cucurbite munie d’un tube de vidange pour la sortie des liquides épuisés et d’une douille en haut pour l’introduction des liquides. La cucurbite est reliée à un tube qui traverse un refroidisseur, généralement un tonneau, fermé hermétiquement et traversé par un serpentin qui se termine par une sortie de liquide alcoolique déversé dans un récipient.

Les modifications les plus importantes apportée à l’alambic au XVIIIe siècle sont celles de Jean-Antoine Chaptal, chimiste, médecin et homme politique français qui est le premier à estimer que la chaudière était trop haute et pas assez large. Le feu trop violent étant en contact direct avec la base, la distillation s’établit lentement formant un dépôt au fond, contracte un goût de feu désagréable qui se communique à l’eau-de-vie[30]. Antoine Chaptal propose alors les transformations suivantes: la hauteur de la chaudière est considérablement diminuée, les flancs élargis, les côtés inclinés, de manière à ce que le diamètre augmente progressivement jusqu’au bord supérieur. Là, les côtés se courbent en arcs, et se rapprochent au point que l’ouverture de la chaudière est absolument du même diamètre que le fond. Dans l’ancienne construction, le chapiteau communique avec le serpentin via un tuyau incliné d’un assez petit diamètre, tandis que dans l’appareil amélioré, il s’agit d’un tuyau qui a à sa base toute la hauteur et toute la largeur du chapiteau qui diminue en s’approchant du serpentin. Quant au serpentin, les premières circonvolutions sont plus grosses que celles de l’ancien appareil. Chaptal apporte aussi des améliorations à la structure du fourneau pour rendre la rentabilité de la chaleur optimale.

L’alambic de Chaptal bien que perfectionné ne permet que d’obtenir des liqueurs plus ou moins faibles en alcool qu’on appelle petites eaux[31] qui doivent être soumis à plusieurs distillations et rectifications (repasses) dans le même appareil pour augmenter son taux alcoolique. Ces distillations successives génèrent des coûts de plus en plus élevés en combustible et en main-d’œuvre qui se répercutent sur le prix de vente final.

De la distillation continue à la distillation à la vapeur

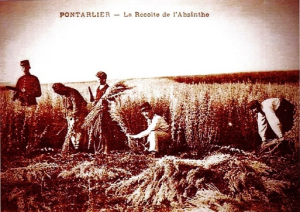

Il faut attendre le début du XIXe siècle pour voir un négociant rouennais installé à Nîmes, Édouard Adam, expérimenter en 1801 un nouveau procédé de distillation avec un petit appareil distillatoire d’essai composé d’une cucurbite et d’un chapiteau semblables aux pièces de l’alambic de Chaptal, d’une caisse en cuivre divisée en quatre cases communiquant entre elles par des tuyaux avec des trous, d’une seconde caisse qui ressemble à la première, à la différence qu’elle est divisée en six cases et enfin, d’un serpentin joint à la dernière caisse. Cet appareil d’essai permet à Édouard Adam d’inventer et de mettre au point un autre appareil distillatoire plus abouti qui sera breveté en 1805[32] (Illustration 11). Cet appareil est inspiré de l’appareil du chimiste britannique Woolf. Il s’agit d’un alambic dans lequel les vapeurs d’alcool, en sortant de la chaudière, barbotent successivement dans un certain nombre de récipients ovales (généralement en cuivre[33]) disposés horizontalement et contenant du vin. Enrichies d’une manière progressive, les vapeurs condensées à travers un serpentin donnent à la sortie du dernier vase, un spiritueux de titre alcoolique élevé, généralement du trois-six (92 à 95°) qui servira d’alcool de base pour la mythique fée verte, l’absinthe.

D’après un rapport fait au Préfet du département de l’Hérault datant de 1807, ce nouvel appareil d’Adam présente plusieurs avantages : une augmentation de la production, un gain de temps très important jusqu’à huit fois mieux qu’un appareil ordinaire, une économie de combustible, une réduction de la main d’œuvre qui nécessite, désormais, un seul homme pour conduire le travail qu’exige le nouvel appareil, une réduction des frais d’entretien et une consommation moindre d’eau car il n’en faut pas beaucoup pour la réfrigération et, grâce à son circuit fermé, il n’y a de perdu de ce liquide que la portion qui s’évapore[34]. Cette invention fait entrer l’activité de distillation dans une dimension industrielle au point d’attiser les convoitises d’investisseurs comme le gouvernement espagnol qui essaya de lui faire des offres pour exploiter son brevet ; il les refusa toutes par esprit de patriotisme[35].

En 1808 et en 1813, Cellier Blumenthal, s’inspirant de l’alambic d’Adam, remplace les vases par des plateaux superposés fixés au-dessus de la chaudière alimentée en permanence par le vin[36] avant que deux entrepreneurs français, Charles Derosne et Jean-François Cail apportent des améliorations à cet appareil. En effet, Cellier Blumenthal y intègre les innovations apportées par Woolf et Cellier Blumenthal pour concevoir des appareils distillatoires répandus sur le territoire national et en outre-mer pour la fabrication des eaux-de-vie, du rhum et du tafia. L’association des deux entrepreneurs donne naissance en 1834 à la société Ch. Derosne et Cail. Cet appareil se compose de deux chambres à distiller placées à des hauteurs différentes sur un foyer. Ces chaudières communiquent entre elles par un tuyau supérieur courbé, destiné à porter les vapeurs de la chaudière inferieure à la chaudière supérieure, d’une colonne en cuivre placée sur la chaudière supérieure ; cette colonne, dans la première moitié de sa hauteur, est garnie de plateaux placés les uns au-dessous des autres qui sont destinés à recevoir chacun une couche de vin ; cette première partie de la colonne se nomme colonne à distiller ; dans la partie supérieure qui porte le nom de colonne à rectifier, il n’y a pas de plateaux[37].

C’est vers le milieu du XIXe siècle que nous assistons à une véritable transformation dans les appareils de distillation avec l’introduction du chauffage par la vapeur qui va bouleverser l’industrie de la distillation jusqu’à nos jours. La première mention de ce procédé de chauffage se trouve dans le Traité des liqueurs de Duplais Ainé, publié en 1854 avec des illustrations signées Egrot fils. Ce dernier représente dans l’une de ses planches, l’ensemble d’un laboratoire de distillation chauffé à la vapeur avec la présence d’alambic à feu nu au milieu d’appareils à vapeur[38]. C’est un laboratoire précurseur d’une véritable distillation à la vapeur. La distillation à la vapeur permet à la fois d’économiser du combustible tout en augmentant la production, de produire des produits de meilleures qualité et de faciliter le travail. (Illustration 12)

Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, les constructeurs d’appareils de distillation réalisent des progrès considérables en réduisant les coûts et en augmentant le nombre des appareils mis sur le marché. Cette situation favorise la diminution des alambics classiques à feu nu et au bain-marie. Ces appareils distillatoires ne disparaissent pas pour autant, ils seront privilégiés par les bouilleurs de cru, par les distilleries artisanales et par les grandes distilleries industrielles comme appareils d’appoint.

A la fin du XIXe siècle, la distillation s’opère au moyen d’appareils de diverses formes et de divers systèmes. On emploie à cet effet des alambics à distillation simple et à distillation continue avec une prédominance de la distillation à la vapeur. Les alambics à distillation continue sont utilisés dans les structures de taille industrielle qui peuvent supporter les coûts d’installation qui sont très élevés. Ces appareils sont surtout destinés à la production en grande quantité de spiritueux et d’alcools dits trois-six. Les alambics à distillation simple sont les seuls employés par le bouilleur de cru et le liquoriste. On en distingue quatre: l’alambic à col de cygne, de More ou Maure, à colonne et en verre qu’on appelle cornue ou retorte.

Des appareils de distillation de toutes formes se multiplient sur le territoire français s’adaptant aux différentes tailles des distilleries et des distillateurs. La vapeur est de plus en plus privilégiée pour chauffer les appareils distillatoires. Parmi les nombreux industriels présents sur ce marché, deux fabricants français, Egrot et Savalle, tirent leur épingle du jeux en devenant leaders sur le marché national. Ils fournissent tous les secteurs industriels avec à leur tête, la rectification des alcools industriels comme l’alcool de betterave et des mélasses et l’industrie de la distillation des alcools de bouche comme les eaux-de-vie, l’absinthe et les spiritueux. (Illustration 13)

La fin du XIXe siècle marque la fin des grandes inventions liées à l’appareil distillatoire, on assiste tout simplement à des améliorations propres à chaque fabricant. Durant le XXe siècle, en plus d’être un outil industriel de production, l’alambic devient un argument commercial. Les industriels revendiquent sa sophistication pour promouvoir la qualité de leurs boissons sur un marché des alcools de bouche très concurrentiel et les bouilleurs de cru revendiquent fièrement leur recours à des alambics traditionnels de type charentais qui donnent des eaux-de-vie traditionnelles, authentiques liées à leur territoire et à leur terroir.

Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum.