De Baudelaire à Hemingway en passant par Verlaine, Rimbaud, Wilde, Degas, Van Gogh, Toulouse-Lautrec ou Picasso, de nombreux écrivains, poètes et peintres recherchèrent l’inspiration dans « The Green Fairy » comme l’a surnommée l’écrivain irlandais Oscar Wilde. La « Fée verte », le célèbre surnom de l’absinthe, ne manque pas de souligner le caractère mythique et mystique de ce breuvage si particulier. Une boisson plus connue pour être (à tort ou à raison) « la boisson qui rend fou » qu’un produit du terroir à base de plantes aromatiques macérées et distillées qui a marqué son époque. Presque 100 ans après son interdiction en France en 1915, cette fameuse boisson fait son retour sur le marché national[1].

L’absinthe, des origines franco-suisses

Si l’on en croit l’inscription de la distillerie Servain, la fabrication de l’absinthe est déjà pratiquée à Fougerolles en 1857 (Illustration 1), cinquante ans après la fondation de la première fabrique d’absinthe à Pontarlier, dans le Doubs, par Henri-Louis Pernod.

Pour certains, « c’est en Suisse qu’elle [l’absinthe] est née et c’est la Suisse qui l’a donnée à la France[2] », pour d’autres, l’absinthe est un breuvage français introduit sur le sol suisse par un médecin français échappant à la furie révolutionnaire en 1789[3].

En effet, au début des années 1780, un réfugié français, le médecin Ordinaire, choisit Couvet, un joli petit village situé dans le Val-de-Travers en Suisse, à 734 mètres d’altitude, pour le lieu de son exil[4] et le siège de son activité médicale. C’était un « grand original de grande taille dit la tradition, chevauchant partout dans le vallon sur un petit cheval corse, connu dans la contrée sous le nom de la Roquette[5] ». C’est un médecin qui rendait de bons services au moment où l’art médical n’était guère représenté au Val-de-Travers. Il joignait à l’exercice de la médecine celui de la pharmacie. Monsieur Ordinaire possédait plusieurs remèdes naturels dont un en particulier, l’élixir d’absinthe, composé de plantes aromatiques, dont lui seul avait le secret. Bien des gens après en avoir fait usage, « se déclarèrent guéris, et le médecin ne pouvait guerre faire autrement que de s’en féliciter et d’en conseiller et prescrire l’emploi[6] ».

A sa mort, le médecin Ordinaire légua sa mystérieuse recette à sa servante, Melle Grandpierre, qui la vendit aux filles de M. le lieutenant Henriod qui l’exploitèrent en commun, et, la colportèrent de maison en maison, de village en village.

En 1797, le secret de fabrication de cet élixir devient la propriété d’un industriel suisse, M. Henri-Louis Perrenod, de Couvet, dont le patronyme modifié « Pernod » sera attaché à l’histoire de l’absinthe et de l’apéritif anisé[7].

Pressentant un certain succès de cette liqueur en France, Henri-Louis Pernod fonda en 1805 une fabrique à Pontarlier qui, plus tard, passa à ses petits-fils et fut exploitée sous la raison commerciale de « Pernod fils », tandis que l’aîné des fils, le vrai collaborateur, prit la succession de son père et y fonda la maison Édouard Pernod en 1827 qui sera vendue 85 ans plus tard, en 1912, à un industriel fougerollais, Hubert Bresson.

En s’installant à Pontarlier au début du XIXe siècle, la famille Pernod fait de la petite ville du Haut-Doubs la capitale de l’absinthe. D’abord boisson des artistes et des militaires, elle est adoptée de plus en plus largement, à partir de 1870, par les milieux populaires en raison de son faible prix. À la fin du siècle, elle est devenue l’apéritif le plus consommé en France : plus de 200.000 hectolitres par an vers 1900. Hors de la métropole, les colonies élargissent le débouché[8].

Les distillateurs fougerollais n’ont pas attendu cette date pour s’appliquer à sa fabrication et en tirer de substantiels profits. Comme on commande communément non pas « une absinthe », mais « un Pernod », Abel Bresson, le précurseur de l’industrie de la distillation à Fougerolles au début des années 1840[9], n’hésite pas, en plus de sa propre marque, à acquérir l’enseigne Édouard Pernod de Couvet et de Pontarlier dès 1912, et ainsi porter sur ses étiquettes ce nom connu de tous les consommateurs. D’autres distillateurs fougerollais ont moins de scrupules et enrôlent des Pernod locaux : Lemercier Frères commercialise la marque « Constant Pernot », Cuenin–Rapenne, la marque « Vve J. Pernot », les fils d’Auguste Peureux, la marque « Jules Pernot », la distillerie Louis Lemercier, la marque « Jean-François Pernot » et la distillerie Saguin opte pour la marque « J.P. Pernot ».

Entre 1909 et 1910, la production annuelle moyenne réalisée par les trois principales distilleries fougerollaises s’élève à 23 800 hl qui se répartissent comme suit : l’Établissement Abel Bresson produit 13 124 hl, Lemercier Frères, 6 452 hl et Auguste Peureux, 4 225 hl, et en 1914, la production d’absinthe à Fougerolles s’élève à 55 000 hl. On peut ainsi se rendre compte de l’importance économique de cette industrie locale.

L’engouement pour ce breuvage insolite est accéléré par une crise qui a touché le marché du vin dès la fin des années 1860, un puceron importé des Etats-Unis qui s’attaque aux racines du vignoble français.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Jusqu’au début des années 1870, le vin est le produit leader sur le marché des alcools de bouche. Il ne souffre d’aucune concurrence notable mais, avec l’avènement du phylloxera, un puceron qui ravage le vignoble français dès la fin des années 1860, les viticulteurs sont obligés de procéder à l’arrachage de leurs vignes. Ce ravage cause la baisse de la production nationale de vin durant une vingtaine d’années. La production de vin atteint son plus bas niveau en 1889 avec 23,2 millions d’hectolitres[10]. Cette crise profite à d’autres types d’alcools comme l’alcool industriel bon marché issu principalement de la distillation des betteraves qui remplace petit à petit l’alcool issu du vin qui entre dans la fabrication de l’absinthe. Alors que moins d’un million d’hectolitres d’alcool pur est produit en 1876, le volume double en 1913[11]. En 1880, le prix du verre d’absinthe tombe à 10 centimes[12] alors que le verre de vin est plus cher, il s’élève à 20 centimes.

Cette crise viticole provoque un déplacement de la consommation vers les alcools forts. L’augmentation assez générale du niveau de vie, la croissance du nombre des débits de boissons (+ 32 % entre 1869 et 1913), et celle des bouilleurs de cru (+ 1 078 % entre les deux mêmes dates)[13], favorisées par une législation libérale, l’impact d’une publicité omniprésente et alléchante, drainent vers les apéritifs, une nouvelle clientèle. Le maximum historique de la consommation se place précisément en 1900 avec 4,6 litres d’alcool pur par habitant. Cette même année, il s’est bu 238 000 hectolitres d’absinthe (0,62 1/habitant) contre 18 000 hectolitres (0,049 1/habitant) en 1880[14].

En 1884, le quotidien Le Temps déclarait que « Du nord au Midi, des Alpes à l’Atlantique, l’absinthe est la reine[15] ». Cette boisson est devenue à la fin du XIXe siècle, l’apéritif le plus consommé en France. La consommation d’absinthe passe de 15 521 hectolitres d’alcool pur (soit 0,04 litre par habitant) en 1875 à 239 492 hectolitres (soit 0,6 litre par habitant) en 1913[16].

Cet engouement apporte une prospérité financière aux fabricants, aux distributeurs et à l’Etat qui, en 1914, génère annuellement 50 millions de francs de droits et taxes.

Le succès de l’absinthe ne tarde pas à précipiter sa chute. En effet, la popularité de cette boisson irrite de plus en plus les mouvements de tempérance et les lobbies viticoles qui font de la fée verte un véritable poison social. La consommation d’absinthe acquiert rapidement la réputation d’être directement liée à l’alcoolisme. Elle est assimilée à la folie, voire à la mort. Comme l’écrit un observateur en 1890 : « Si l’absinthe n’est pas interdite, notre pays deviendra rapidement un vaste cabanon où une moitié des Français sera occupée à passer des camisoles de force à l’autre[17] ». La lutte contre l’absinthe devient alors un combat pour délivrer la nation. Voici ce qu’écrit un certain Alcyone en 1896 dans le mensuel « L’alcool » :

Je suis la fée verdinette.

Mes yeux sont bien doux et ma robe est couleur d’espérance.

Mais que ce mot fée ne vous fasse pas songer aux gracieuses création de Perrault et de Mme d’Aulnoy, ces vieux amis de votre enfance.

Ce qu’il me faut à moi, c’est le sang rouge et chaud, c’est la chair palpitante de mes victimes.

Nulle harmonie pour moi que les râles d’agonie ou les cris stridents du désespoir.

Nulle vision charmeresse que de rougeoyantes lueurs d’incendie, que des meurtres, que des suicides.

Nulle volupté que les tortures des épouses, que les larmes des mères.

Qui suis-je enfin ?

Je suis l’instigatrice de tous les crimes.

Je suis la cause de tous les désastres.

Je suis la ruine et la douleur.

Je suis la honte, je suis le déshonneur.

Je suis la mort.

Je suis l’absinthe[18].

Malgré les attaques et les condamnations de la « fée verte » devenue « péril vert », toutes les propositions de lois tendant à supprimer l’absinthe furent rejetées jusqu’au lendemain de la déclaration de la guerre de 1914. Le gouvernement demande aux préfets de prendre des arrêtés interdisant la vente de l’absinthe dans les débits de boissons. Cette disposition montrant ses limites, le gouvernement décide d’accentuer sa lutte contre l’absinthe en publiant, le 7 janvier 1915, un décret interdisant la vente en gros et en détail ainsi que la circulation de l’absinthe et des liqueurs anisées. Le 16 mars 1915, le décret se transforme en loi d’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires. Il faut attendre presque un siècle pour la voir autoriser à nouveau en France en 1988. Elle est autorisée mais uniquement sous l’appellation « spiritueux à base de plantes d’absinthe », avec un taux de thuyone limité à 35 mg/litre et c’est par la loi du 17 mai 2011 que la dénomination « absinthe » est ré-autorisée afin de contrer une tentative vaine de producteurs suisses de s’approprier cette appellation.

Fougerolles, un haut lieu de l’absinthe en France

Pontarlier est le centre de la production de l’absinthe avec 25 distilleries établies en 1906[19]. D’autres fabricants s’installent un peu partout en France comme à Fougerolles en Haute-Saône qui devient petit à petit le deuxième haut-lieu de l’absinthe en France avec 29 distilleries en 1893 et qui distillent à la fois de l’eau-de-cerise connue sous l’appellation « kirschenwesser » ou « kirsch » et de l’absinthe, qui emploient plus de 150 ouvriers[20] et 41 distilleries en 1901[21].

Pour la fabrication de la boisson alcoolique connue sous le nom d’absinthe, il existe une foule de recettes par régions et par fabricants qui font naturellement varier la qualité en même temps que le prix de revient de ce produit. Chaque producteur possède sa recette ou plutôt ses recettes. Les fabricants d’absinthe modifient leurs recettes suivant leurs différentes marques et surtout suivant le goût de leur clientèle. Néanmoins, si les ingrédients diffèrent d’une région à une autre, d’un fabricant à un autre, le procédé de fabrication demeure le même. Pour fabriquer cette boisson, il faut respecter les étapes suivantes : la macération, la distillation, la coloration et le vieillissement.

Tableau comparatif de quelques recettes d’absinthe fabriquées en France

Source : Archives de l’écomusée du pays de la cerise, Fougerolles et d’après J. Fritsch, Nouveau Traité de la fabrication des liqueurs, Paris, 1891.

À Fougerolles, le distillateur Abel Bresson commercialise dix absinthes différentes en 1914, mais sa communication commerciale est centrée sur quatre marques nationales, l’absinthe Abel Bresson, le produit haut-de-gamme, l’absinthe Pierrot, l’absinthe des artistes moyenne gamme, l’absinthe Primia, une marque issue d’une collaboration avec plusieurs distilleries françaises à destination du marché exclusivement parisien, et l’absinthe internationale Édouard Pernod acquise en 1912 (Illustration 2).

Les plantes qui forment la base de cette boisson sont : la grande absinthe, la petite absinthe, l’anis, le fenouil et l’hysope. Nous disons des plantes de base, car beaucoup de fabricants intègrent plusieurs autres produits comme l’anis étoilé, la mélisse, la menthe, l’ortie, la coriandre, l’iris ou le benjoin. Ainsi, les fabricants positionnent commercialement leurs produits finaux par rapport à la quantité et la qualité des plantes utilisées.

A Fougerolles, on fabrique trois principales sortes d’absinthes : l’absinthe supérieure, de 65 à 72° d’alcool ; l’absinthe ordinaire, de 50 à 65° ; et l’absinthe commune, de 40 à 50°. Cette segmentation est approfondie par des distillateurs industriels avec des absinthes fines, semi-finies, oxygénées, ozonisées, etc… La teneur en essences est généralement proportionnelle à la force alcoolique du spiritueux ; elle varie entre 1 et 4 grammes par litre. Parmi les essences utilisées on trouve l’anis, la badiane, le fenouil, l’hysope, la petite absinthe, la coriandre, la mélisse, la menthe et l’ortie. La grande absinthe n’entre que pour un sixième environ dans le mélange global.

Pour lutter contre la concurrence et maintenir leurs parts de marché, les industriels de la distillation à Fougerolles, dont Abel Bresson, essayent de maîtriser une grande partie de la filière alcool, de la matière première jusqu’à la commercialisation des produits finis, de la sélection des matières premières jusqu’au conditionnement des absinthes en passant par la macération, la distillation, la coloration et le vieillissement.

La macération des plantes dans l’alcool rectifié

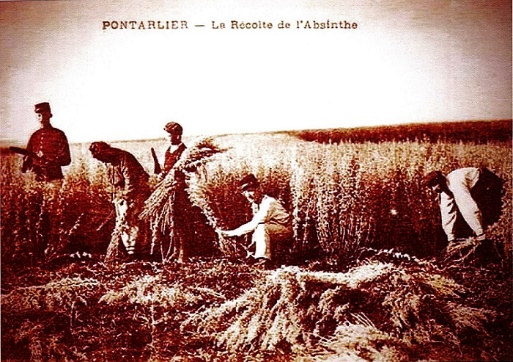

La qualité des produits distillés dépend de la qualité des plantes macérées dans l’alcool industriel. En effet, les distillateurs fougerollais ont le choix entre deux sortes d’absinthe : l’absinthe dite de Pontarlier et l’absinthe dite de Paris[22]. La première se récolte aux environs de Pontarlier et dans la région suisse de Val-de-Travers et la seconde aux environs de Paris. Les distillateurs fougerollais optent pour l’absinthe cultivée dans les environs de Pontarlier et dans la partie haute de l’arrondissement de Besançon. Le sol, le climat, l’altitude de ces régions donnent à la plante une finesse et un arôme de qualité supérieure[23] (Illustration 3). Vers 1900, la culture de la grande absinthe couvre 1500 ha dans le Doubs[24]. Quelques distillateurs fougerollais ont tenté de cultiver la feuille d’absinthe à Fougerolles sans succès car le terroir local ne le permet pas, c’est le cas de la distillerie Auguste Peureux au début du XXe siècle.

Les autres plantes proviennent d’autres régions en France et à l’étranger. C’est le cas du fenouil qui provient principalement du Tarn et du Gard[25], de l’hysope qui provient du Doubs et de l‘anis qui joue un grand rôle dans l’absinthe et qui doit donc être l’objet d’une sérieuse attention de la part du distillateur. A l’instar de l’Établissement Abel Bresson, les principaux distillateurs industriels fougerollais se fournissent dans des régions françaises pour acquérir des variétés d’anis de premier choix, telles que l’anis de Tours et d’Albi, mais ces deux variétés se vendent tellement cher qu’elles ne peuvent entrer économiquement dans la fabrication de l’absinthe commune. On les remplace généralement par l’anis d’Alicante ou par celui de Russie.

En ce qui concerne l’absinthe et l’hysope, ce sont surtout la feuille et les sommités fleuries qui contiennent l’arôme le plus fin de sorte que, pour produire une absinthe de qualité supérieure, il y aurait avantage à effeuiller ces herbes et à en exclure tout le bois pour n’employer que les feuilles.

Une fois les plantes sélectionnées et préparées, le procédé de macération peut débuter. Pour ce faire, on utilise de l’alcool rectifié dans lequel on plonge les différentes plantes. Cet alcool est obtenu par distillation et rectification des alcools issus principalement des betteraves.

Pour ne pas dépendre de ses fournisseurs et maîtriser ses coûts de revient, trois distillateurs industriels fougerollais installent leurs propres usines de rectification. La première usine de production d’alcool industriel à base de betteraves est installée à la fin des années 1850 par Abel Bresson, le fondateur de l’industrie de la distillation à Fougerolles[26], la deuxième usine en 1895[27] (Illustration 4) par l’Établissement Lemercier frères et la troisième en 1899 par le distillateur Auguste Peureux.

Le principe de distillation des betteraves dans les colonnes de distillation à Fougerolles fait appel au procédé dit de « distillation continue[28] ». Cette nouvelle technique s’adapte à toutes les substances à distiller : les fruits, les mélasses, les graines… mais surtout à la betterave qui permet d’obtenir un alcool bon marché à utiliser comme produit intermédiaire mais aussi comme alcool de bouche directement consommé à Fougerolles sous l’appellation « Le chien ».

L’Établissement Abel Bresson pionnier de cette technique à Fougerolles et utilisateur de ce procédé dans ses usines en Côte d’Or aussi, fait appel à deux constructeurs industriels déjà leaders sur le marché national : Savalle et Egrot. Pour le bon fonctionnement de ses installations, l’Établissement Abel Bresson installe une machine à vapeur pour actionner les divers mécanismes de l’usine (comme la pompe à eau et le broyeur) et une chaufferie qui renferme le générateur. Ce dernier fournit la vapeur nécessaire à la machine à vapeur et aux appareils de distillation.

En effet, les moûts fermentés, obtenus avec le plus souvent de la betterave, doivent subir une transformation pour pouvoir en extraire l’alcool. C’est le but d’une première opération qui aboutit à des alcools bruts assez impurs, « flegmes », qui ne peuvent pas être consommés directement. Il faut leur faire subir une seconde opération destinée à les concentrer et à les raffiner, en éliminant au maximum les impuretés. C’est ce qu’on appelle la « rectification ».

La rectification permet d’obtenir un alcool suffisamment neutre qui peut être consommé directement après réduction du degré alcoolique par adjonction d’eau pure ou être utilisé comme alcool de macération pour la célèbre liqueur d’absinthe.

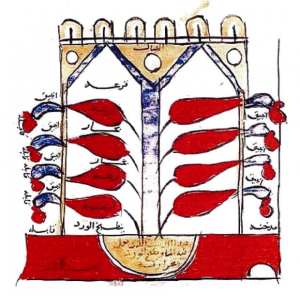

La distillation continue en colonne fonctionne comme suit (Illustration 5) : une série de plateaux superposés, forment autant de petits appareils de distillation distincts. Le liquide à distiller arrive en haut de la colonne, descend, de plateau en plateau par des tuyaux de trop-plein jusqu’à la partie inférieure, où il arrive épuisé pour être expulsé au-dehors sous forme de vinasses[29] .

La vapeur suit une marche inverse et, grâce à des calottes disposées convenablement à cet effet, sur les plateaux, est obligée, pour s’échapper, de barboter à travers le liquide. Les vapeurs dans leur mouvement ascendant, s’enrichissent en alcool, tandis que, dans le mouvement inverse, les moûts s’épuisent. L’appareil doit être réglé et conduit de façon à ce que les moûts, en arrivant au bas de la colonne, ne contiennent plus d’alcool du tout. Plus il y a de plateaux, plus le degré d’alcool obtenu est élevé. Ainsi, on peut passer de 55° à plus de 90° d’alcool pur. La vapeur est transformée par la suite en liquide grâce à un refroidissement à travers un condenseur alimenté régulièrement en eau. Il s’agit d’un système d’extraction à contre-courant qui maximise l’efficacité de la concentration en alcool dans les distillats.

L’alcool issu de la distillation dite « continue » est mélangé à différentes plantes pour préparer la distillation de l’ensemble. En effet, une fois que la dose d’ingrédients est préparée, on la met dans l’alambic, on charge la quantité voulue d’alcool et la moitié de la quantité d’eau nécessaire pour la distillation ; la macération n’en sera que meilleure, car si l’on ajoutait immédiatement toute la quantité d’eau, l’alcool serait trop dilué. Il en serait de même si l’on faisait la macération avec de l’alcool pur car les plantes plongées subitement dans l’alcool a haut degré risquent de subir une sorte de racornissement qui peut nuire au développement de leur arôme. Avant de distiller, on laisse macérer pendant 12 à 24 heures.

De la distillation au conditionnement

La distillation, un savoir-faire et des techniques

La distillation s’effectue dans un appareil distillatoire appelé « alambic ». Trois types d’alambic sont utilisés à Fougerolles[30] : l’alambic à feu nu, l’alambic au bain-marie, deux procédés de distillation qui seront abandonnés, petit à petit, durant le dernier tiers du XIXe siècle avec l’émergence de la distillation à la vapeur. Nous assistons à une transformation dans les procédés de distillation dans la plupart des distilleries fougerollaises. Les alambics de 150 à 300 litres à feu nu ou à bain-marie s’effacent progressivement pour laisser place à des alambics à vapeur perfectionnés[31] de 600 à 1200 litres. (Illustration 6).

La distillation des plantes servant à la fabrication de l’absinthe doit être conduite lentement et avec beaucoup de soin pour éviter les soubresauts et les coups de feu très nuisibles à la qualité du produit. On recueille l’esprit de l’alcoolat parfumé qui marque 70 à 72°. La tête qui correspond aux flegmes qui coulent au début de la distillation et la queue qui correspond au flegmes de moins de 60° coulant à la fin de la distillation, sont mises à part. La tête et la queue de la distillation, appelées flegmes d’absinthe servent à la fabrication des absinthes ordinaires. Le produit blanchâtre et laiteux qui coule à la fin renferme beaucoup d’essence, on le verse dans l’opération suivante avec l’alcool et les plantes.

La coloration et le vieillissement, deux paramètres de qualité et de notoriété

Comme tout liquide distillé soigneusement, l’extrait d’absinthe (cœur de distillation) est incolore et parfaitement limpide. Pour se conformer aux produits distribués et consommés sur le marché des alcools de bouche en France, il faut le colorer. Pour ce faire, les petits producteurs fougerollais utilisent le même alambic de distillation, entre deux opérations. Chez les distillateurs industriels fougerollais comme Abel Bresson, Lemercier frères et Auguste Peureux, la coloration s’effectue dans un colorateur qui n’est rien d’autre qu’un alambic à double fond en cuivre étamé, chauffé à la vapeur ou par circulation d’eau chaude, et muni d’un couvercle portant un tuyau en communication avec un serpentin cohobateur. En 1878, l’Établissement Abel Bresson possédait déjà deux colorateurs[32] pour les infusions d’absinthe avec leurs accessoires.

On place dans le colorateur les substances choisies pour la qualité d’absinthe que l’on veut obtenir ; ces substances cèdent alors au produit alcoolique leur principe colorant en même temps que leur parfum. Plus on chauffe, plus la couleur tire sur le jaune ; plus on met de petite absinthe, plus la couleur tire sur le noir ; plus on force la proportion d’hysope, plus on se rapproche de la teinte feuille morte[33]. A Fougerolles, en plus de la petite absinthe et de l’hysope, les distillateurs incorporent aussi de la mélisse citronnée et de la menthe poivrée[34]. Après 12 à 24 heures de contact, la couleur est acquise au liquide ; on le refroidit et on le loge dans des foudres pour l’y laisser vieillir. C’est le temps qui complète la qualité. Si la coloration de l’absinthe est trop intense, on peut la diminuer par une addition d’absinthe blanche et après un repos de quelque temps dans ces foudres, l’absinthe acquiert une très belle coloration.

Pour une question économique, les plantes servant à la coloration de l’absinthe ne seront pas complètement épuisées après la première opération ; les distillateurs les rechargent en général d’absinthe de qualité ordinaire qui achèvera de les épuiser. La coloration de ces absinthes étant faible, on la complète par une addition de caramel.

L’absinthe vieillit généralement durant 2 à 5 ans dans des foudres d’une contenance moyenne de 1200 litres chez les industriels de la distillation et dans des fûts dans les petites distilleries (Illustration 7).

Pour accélérer la commercialisation des absinthes fabriquées, plusieurs fabricants recourent à de nouveaux procédés technologiques et en font même un argument commercial comme l’ « absinthe ozonisée Lemercier frères[35] » ou l’« absinthe oxygéné Abel Bresson[36] » au moyen de l’ozone issu de l’électrisation de l’oxygène pur[37]. Ce gaz est ensuite envoyé dans l’absinthe de telle sorte que toutes les particules liquides subissent son action. Suivant les qualités de la liqueur, on se sert d’oxygène pur ou d’oxygène électrisé ou alternativement, d’un mélange des deux. Il suffit de faire absorber 25 litres d’oxygène par hectolitre d’absinthe, pour avoir le résultat recherché.

A la fin du processus de vieillissement, une partie de la production est conditionnée dans des bouteilles typiques d’absinthe en verre foncé ou vert afin d’atténuer l’influence de la lumière. La plus grande partie de la production est conditionnée en fûts de chêne qui présente un double avantage. Tout d’abord, un moindre coût du transport, car 100 litres en fûts pèsent moins lourd que 100 bouteilles en verre[38] et une marge plus importante. Avec la demande croissante, la production d’absinthe est expédiée aussi dans des wagons-citernes appartenant au distillateurs fougerollais (Illustration 8). En effet, à partir de 1881, année de l’ouverture de la gare ferroviaire de Fougerolles[39], les principales distilleries s’y installent à proximité. C’est le cas de l’Établissement Lemercier frères qui, en 1892, conclu un contrat avec la SNCF pour la construction d’un embranchement reliant directement la distillerie à l’entrepôt de marchandises de la gare de Fougerolles et, en 1898, le raccordement de l’usine de rectification d’alcool[40].

Si le procédé par macération et par distillation est le plus répandu chez les distillateurs professionnels fougerollais durant la belle époque de l’absinthe, d’autres distillateurs désireux de tirer profit de ce juteux marché n’hésitent pas à préparer une absinthe bon marché par la simple dissolution d’essences dans l’alcool[41]. C’est un procédé qui ne nécessite pas de grands investissements techniques[42]. Il consiste à additionner directement une quantité déterminée d’essences variées dans l’alcool acquis chez les rectificateurs fougerollais. Cette pratique est dénoncée par les distillateurs industriels fougerollais qui y voit une concurrence déloyale et surtout un argument contre ce breuvage tant décrié par les hygiénistes, les lobbies antialcooliques et viticoles. L’Établissement Abel Bresson, un des leaders sur le marché des apéritifs et digestifs en France, dès la fin du XIXe siècle, n’hésite pas à intervenir par voie de la presse. Le journaliste A. Frœmer brosse en 1884, dans Le panthéon de l’industrie, un portrait flatteur d’Abel Bresson, le fondateur en 1839 de cette distillerie. La contrefaçon, la fraude et l’imitation ingénieuse mais « presque toujours funeste pour la santé publique » sont dénoncées dans cet article tout en vantant les « produits sérieusement hygiéniques[43] » de la maison Bresson. Sept ans plus tard, l’Établissement Lemercier Frères opte pour la même démarche à travers un article dans la même revue, intitulé « « Une grande distillerie à Fougerolles[44] ».

L’absinthe ne se prépare pas comme tout apéritif classique. Elle s’accompagne d’un rituel impliquant patience et savoir-faire, ainsi que de nombreux accessoires spécifiques nécessaires à son élaboration : un verre à dose, une cuillère à absinthe et une carafe ou une fontaine à absinthe[45]. (Illustration 9)

D’abord l’absinthe pure est versée dans un verre spécifique sur lequel on place une cuillère ajourée, appelée pelle. On place ensuite un sucre sur la cuillère, sur lequel on verse de l’eau glacée à l’aide d’une carafe ou grâce à une fontaine à eau qui permet de verser l’eau au goutte à goutte ainsi que de servir un grand nombre de verres à la fois.

L’une des descriptions les plus évocatrices du rituel de l’absinthe durant la belle époque se trouve dans « Le temps des secrets » de Marcel Pagnol :

L’œil du poète brilla tout à coup. Alors, dans un profond silence, commença une sorte de cérémonie. Il installa devant lui un verre, qui était fort grand, après en avoir vérifié la propreté. Il prit ensuite la bouteille, la déboucha, la flaira, et versa un liquide ambré à reflets verts, dont il parut mesurer la dose avec une attention soupçonneuse, car, après examen, et réflexion, il en ajouta quelques gouttes. Il prit alors sur le plateau une sorte de petite pelle en argent, qui était étroite et longue, et percée de découpures en forme d’arabesques. Il posa cet appareil, comme un pont, sur les bords du verre, et le chargea, de deux morceaux de sucre. Une main posée sur la hanche au bout de son bras gracieusement arrondi, l’Infante souleva la cruche assez haut, puis, avec une adresse infaillible, elle fit tomber un très mince filet d’eau fraîche – qui sortait du bec de la volaille – sur les morceaux de sucre, qui commencèrent à se désagréger lentement. Le poète, dont le menton touchait presque la table, entre ses deux mains posées à plat, surveillait de très près cette opération. L’Infante verseuse était aussi immobile qu’une fontaine, et Isabelle ne respirait plus. Dans le liquide, dont le niveau montait lentement, je vis se former une sorte de brume laiteuse, en torsades tournantes qui finirent par se rejoindre, tandis qu’une odeur pénétrante d’anis, rafraîchissait délicieusement mes narines[46].

Malgré l’engouement des français pour ce breuvage et malgré les stratégies de communication des fabricants et des distributeurs appuyées par des syndicats patronaux, comme c’est le cas du syndicat des distillateurs haute-saônois créé en 1892 à Fougerolles et malgré le soutien des élus locaux, régionaux et nationaux comme le député de la Haute-Saône et distillateur fougerollais, Auguste Peureux, qui a exercé son mandat à la chambre des députés du 27 avril 1902 au 31 mai 1906, l’absinthe finit par être condamnée par les pouvoirs publics et interdite en 1915[47] avec l’adhésion d’une partie de la population comme l’explicite un habitant fougerollais, un certain Paul SIMON :

Versez avec lenteur l’absinthe dans le verre ; deux doigts, pas d’avantage ; ensuite saisissez une carafe d’eau bien fraiche ; puis versez, versez tout doucement d’une main légère. Quand vous aurez jugé la liqueur assez claire, laissez-la reposer une minute encore ; couvrez-la d’un regard comme on couvre un trésor. Aspirez son parfum qui donne le bien-être ! Enfin, pour couronner tant de soins inouïs, bien délicatement, prenez le verre… et puis, lancez sans hésitation le tout par la fenêtre[48] !

Le 2 novembre 1988, un décret, signé par Michel Rocard, autorise et règlemente la présence de thuyone (principale molécule de l’huile essentielle d’absinthe, présente dans la grande et la petite absinthe) dans les boissons et l’alimentation, ce qui permet techniquement de produire à nouveau de l’absinthe en France. En 1999, la première absinthe française depuis 1915 est produite et, par la loi du 17 mai 2011, la dénomination « Absinthe » est ensuite ré-autorisée. Depuis 2013, « l’absinthe de Pontarlier » bénéficie de l’appellation IGP (Indication Géographique Protégée). ↑

Léon Bonneff, Marchands de folie, Marcel Rivière, Paris, 1913, p. 166. ↑

Ernest Monin, Dictionnaire universel de cuisine et d’hygiène alimentaire, les libraires, Paris, 1891, p. 638 et La Petite presse, Paris, 25 août 1874. ↑

Le conteur vaudois, journal de la Suisse Romande, vingt-huitième année, n°2, samedi 11 janvier 1890. ↑

La Petite presse, Paris, 25 août 1874. ↑

Ibid. ↑

Ernest Monin, Dictionnaire universel de cuisine et d’hygiène alimentaire, les libraires, Paris, 1891, p. 638 et Delahaye Marie-Claude, Pernod 200 ans d’entreprise, 2005, Auvers-sur-Oise, musée de l’absinthe, p. 14-17. ↑

ADHS, 106 M1, Fougerolles, 30 décembre 1895 : La veuve Bresson produit en 1895 18 573 hl d’alcool et en vend 22 133 hl (soit respectivement 3 588 hl et 1 283 hl de plus qu’en 1894). Elle explique que « cette augmentation porte sur la vente de l’absinthe qui s’écoule plus facilement par suite de l’institution d’un entrepôt à Alger et dans divers centres de la France ». ↑

Frœmer A, « M. Abel Bresson », Le panthéon de l’industrie, n°497, Paris, 7 septembre 1884. ↑

Ministère des Finances, Bulletin de statistiques de la France (1951), p. 34. ↑

Ministère des Finances, Bulletin de statistiques (juillet 1912), p. 51. ↑

JO. Chambre, Documents parlementaires, annexes 232, 11 juillet 1911, p. 927 ↑

Bulletin de Statistiques et de Législation comparée, 1914. ↑

Louis Jacquet, L’alcool, étude économique générale : ses rapports avec l’agriculture, l’industrie, le commerce, la législation, l’impôt, l’hygiène individuelle et sociale, Paris, Masson, 1912, p. 734. ↑

Le Temps, 22 février 1894. ↑

JO. Chambre, Documents parlementaires, annexes 5435, 19 janvier 1915, p. 58. ↑

Granier P., La folie à Paris, J-B Baillière et fils, Paris, 1890. In Sarah Howard, Les images de l’alcool en France 1915-1942, CNRS éditions, Paris, 2006. ↑

Alcyone, L’Alcool, journal mensuel de la société contre l’usage des boissons spiritueuses, bulletin n°3, 20 mars 1896 ↑

Nicolas Abraham, “L’immigration à Pontarlier dans l’entre-deux-guerres”, mémoire de maîtrise (dir. Janine Ponty), université de Franche-Comté, 1994 ; Id., “Deux immigrations en région frontalière : Italiens et Suisses à Pontarlier”, in La Trace, n° 8, 1995, p. 6-14. ↑

Association française pour l’avancement des sciences. 22e session, notices historiques, scientifiques et économiques Besançon ? Août 1893. p. 262. ↑

Pivaty Jean Jacques, Distillation et Distilleries, édition Jean Jacques Pivaty, 2011, p. 156. ↑

J. Fritsch, Nouveau Traité de la fabrication des liqueurs d’après les procédés les plus récents, Paris, 1891, p. 386. ↑

Association française pour l’avancement des sciences, 22e session, op. cit., p. 263. ↑

Revue de botanique appliquée et d’agriculture coloniale, Paris, janvier 1943, p. 312. ↑

Rapport du Senat n° 232, session ordinaire, annexes au procès-verbal de la séance du 11 juillet 1911. ↑

Frœmer A, « M. Abel Bresson », 1884, op. cit ↑

ADHS, 9M1. L’Établissement Lemercier Frères embauche en 1895 cinq hommes pour la rectification d’alcool qu’il vient d’installer. ↑

Jacquet Louis, L’alcool, étude économique générale…, op. cit., p. 141 et d’après des données fournies par l’écomusée du pays de la cerise à Fougerolles. ↑

Procédé de transformation en alcool des moûts fermentés détaillé par Louis Jacquet dans son ouvrage : L’alcool, étude économique générale : ses rapports avec l’agriculture, l’industrie, le commerce, la législation, l’impôt, l’hygiène individuelle et sociale, Paris, Masson, 1912, p. 141. ↑

Abdelhak El Mostain, « Distiller les cerises à Fougerolles aux XVIIIe et XIXe siècles : une petite histoire du kirsch », e-Phaïstos [En ligne], VI-1 2017 | 2018. ↑

Frœmer A., « M. Abel Bresson », 1884, op. cit.. G., « Une grande distillerie à Fougerolles », Le Panthéon de l’industrie, n° 842, août 1891. ↑

ADHS, 2E20742. Inventaire après décès de Monsieur Abel Bresson, effectué le 16 juillet 1878. ↑

J. Fritsch, Nouveau traité de la fabrication des liqueurs… », op. cit., p. 388. ↑

ADHS, 9M1 (1894 et 1895). Données d’après un registre de commerce conservé par Monsieur Claude Roussey (1896) et ADHS, 121J41, Registre de commerce 1900. ↑

Absinthe ozonisée Lemercier frères, marque déposée en 1908 par l’Établissement Lemercier frères, Fougerolles. Archives de l’Établissement Lemercier frères, Fougerolles. ↑

Archives de l’écomusée du pays de la cerise, Fougerolles. ↑

Villon, A.-Mathieu, Dictionnaire de chimie industrielle, Paris, 1902. ↑

Correspondance de Claude François Verguin, f° 13, 28 avril 1825 (à Heilmann, négociant à Nice, qui envisage de passer une commande de 200 litres). Source citée par Guy J. Michel, Bulletin de la SALSA de la Haute-Saône, nouvelle série n°25, Vesoul, 1993. ↑

Guy J. Michel, L’établissement des lignes de chemins de fer en Haute-Saône, Bulletin SALSA, Vesoul, 1977. ↑

Archives de l’Établissement Lemercier Frères. Approbation par le Ministre des travaux publics du projet d’embranchement particulier (au point kilométrique 102.327 de la ligne Aillevillers à Faymont) datant du 3 décembre 1998. ↑

Le Temps, Paris, 25 mai 1895. ↑

Villon, A.-Mathieu, Dictionnaire de chimie industrielle, Paris, 1902. ↑

Frœmer A., « M. Abel Bresson », 1884, op. cit ↑

G., « Une grande distillerie à Fougerolles », Le Panthéon de l’industrie, n° 842, août 1891. ↑

Danièle Rousseau-Aicardi, « Musée de Montmartre : bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie Le Vieux Montmartre », Paris, décembre 2008. ↑

Marcel Pagnol, Le temps des secrets, Souvenirs d’enfance, Tome III, Éditions de Fallois, Paris, 2014. ↑

Décret-loi signé le 16 mars 1915 par Raymond Poincaré qui met fin à l’industrie florissante des fabricants d’absinthe. ↑

Archives privées Paul Simon, écomusée du pays de la cerise, Fougerolles. Document non datée. ↑